Atuando a partir de uma concepção mística do universo, a ciência separou os elementos que o constituem em duas classes com diferenças profundas; elaborou-lhe por assimilação as partes carenciadas e práticas transformando uma atividade mental, até ali só instrumento da sua exploração, em instrumento útil à vida material do homem. Ao mesmo tempo teve de afastar as partes delirantes das velhas construções religiosas para as destruir. No entanto, na parte terminal do desenvolvimento este ato de destruição transforma-se num ato libertador: o delírio foge à necessidade, repele o seu manto pesado de servidão mística e só assim, nu e lúbrico, dispõe do universo e das suas leis como se fossem brinquedos.

Georges Bataille, O Ânus Solar.

(Baroo pode ser ouvido aqui)

Numa primeira impressão, distante, distraída, ouve-se algo que parece ser um soukous congolês, um funk da América Central, vozes e cordas do Extremo Oriente — sons diversos de origens apenas vagamente discerníveis. Parece tratar-se de uma banal coletânea da dita música do mundo, mais uma compilação de sons de fundo para decoração de interiores do que um compêndio etnográfico. Nessa banalidade, Baroo soa familiar, como algo que já há muito viu o seu exotismo diluir-se, passando a integrar a pluralidade de experiências de um turismo estético cosmopolita. Aproximando o ouvido, porém, deparamo-nos com algo profundamente desconcertante: a voz não produz qualquer linguagem humana, e os sons não se encadeiam num seguimento coerente de um momento para o seguinte — como se, não obstante a aparência de uma estrutura e desenvolvimento convencionais, os elementos mais básicos subjacentes se revelassem caóticos. Sente-se esta segunda dimensão como uma nova presença, ou antes uma presença traiçoeira, que no seu âmago é totalmente alienígena — como o unheimlich de uma deformação hedionda descoberta no seio do harmonioso, de algo ameaçador que irrompe num ambiente aparentemente controlado.

O processo é o seguinte: cada peça é cindida em pequenos pedaços que são de seguida reunidos em novas relações lineares ou de sobreposição, arrastando-se no tempo ou interrompendo-se, reafirmando-se em loops. Isto é, há um gesto primeiro de dissecação, uma divisão do todo em átomos, mimetizando o processo científico, anatómico, que obtém controlo sobre os componentes separando-os e tomando-os isoladamente, em detrimento das relações que estabelecem entre si. O segundo gesto, que entra em cena após o desaparecimento do princípio organizador original, tem a liberdade de gerar novas permutações, manipulando os fragmentos como num mosaico — depois do conhecimento, do controlo, da nomeação, a síntese artística ou industrial. O estranhamento produzido por esta estética de corte e montagem enquadra-se de certa forma na rejeição modernista das formas convencionais e facilmente comercializáveis; mas, no lugar de uma negatividade radical e sem compromissos, Baroo partilha antes de uma noção contemporânea de «subversão a partir dentro», em que a diferença específica da obra só se faz revelar depois de transigido o primeiro contacto (vide PC Music). O impacto desta diferença afasta a obra de Carl Stone de outras alicerçadas no efeito de choque, não apenas na natureza da disrupção sensorial provocada, mas conceptualmente: não estamos perante o imaginário de um Decoder (Muscha, 1984), em que um ruído intolerável interrompe a muzak que serve de pano de fundo à docilidade consumista, para que seja revelada uma realidade subjacente por ela dissimulada. Esse ruído serve como simples injunção a «despertar»; não é necessário que adquira qualquer sentido além do da interrupção per se, porque o Real anteriormente velado para onde somos lançados é apresentado como perfeitamente evidente e imediato — aqui, levantar violentamente o véu fantasmagórico resulta direta e instantaneamente em revolta. A distorção em Baroo, inversamente, fabrica uma nova fantasmagoria, como se nos dissesse: «do Real já vemos o suficiente, aquilo de que precisamos é novas ficções.» Estas podem ser vistas, mais especificamente, como ficções do/sobre o outro, produzidas, não a partir da observação, mas da manipulação de artefactos culturais alheios, que são transformados em algo mais misterioso do que aquilo que à partida eram. É plausível que se caracterize este gesto como instância daquele impulso que, reagindo ao desencantamento do mundo levado a cabo por meio da sua racionalização, quantificação, domesticação, etc., busca o oculto, postula o sobrenatural. Ironicamente (ou não, se a tecnologia é agora reconhecida como a fonte por excelência do maravilhoso), é através de uma refuncionalização desses mesmos dispositivos e técnicas desmistificadores que se opera agora esta remistificação.

Esta fragmentação e reconstituição do outro produz uma estranheza que se presta à categorização de «novo exotismo», na medida em que este se funde com um certo esoterismo. Aqui, não é a singularidade das formas tradicionais que é recuperada, nem estas se desenvolveram espontaneamente no sentido da ilegibilidade; pelo contrário, este exotismo é imputado a partir de fora, a estranheza é construída e imposta sobre formas artísticas contemporâneas. Poderia dizer-se que, em nome de uma regeneração da incomensurabilidade anterior à tradução e à mercantilização, ou mesmo de uma pureza corrompida pelo comércio global, uma certa índole é projetada de uma forma que entra em conflito com as possibilidades de autodeterminação dos povos. Não havendo aqui uma figura propriamente dita do outro, a sua distorção, o seu desvio da norma é notável mais distintamente na sua voz, e portanto na sua fala, que se reduz a um conjunto de sons desprovidos de sentido — uma glossolalia, com todo o delírio selvagem que a expressão conota. Não há dúvida de que esta projeção de um outro radicalmente ininteligível prefigura, em resposta à homogeneização tecnologicamente mediada das margens, um retorno a um pensamento mitológico «projetado como um espectro através da noite deserta do absoluto ou da ciência», significativo precisamente por ser despojado do «conteúdo que a razão considera válido» (Bataille, pág. 65); mas a ausência de conteúdo resulta aqui num fechamento do outro sobre si mesmo, hermético ainda que dotado de uma terrível beleza. Em todo o caso, se há aqui uma forma de primitivismo, está apenas na reprodução do impacto sensorial e emocional experienciado perante povos isolados, assim como da fantasia que nesse isolamento encontra terreno fértil.

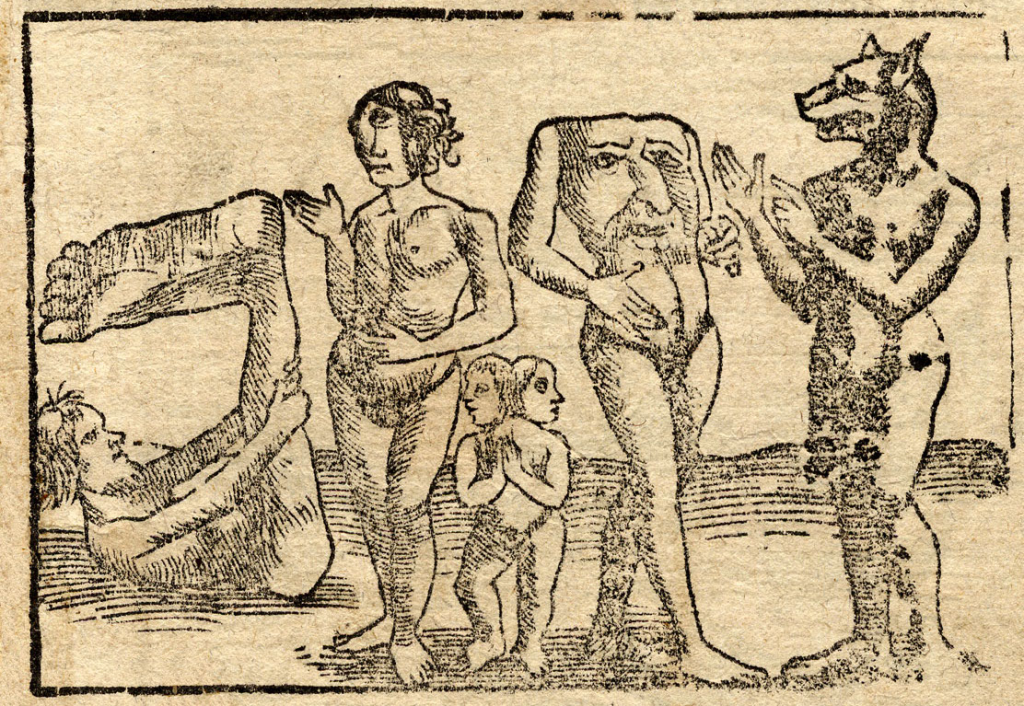

Blemmyae, skiapodes, cíclope, cinocéfalo e criança bicéfala; retirado de Cosmographia, de Sebastian Münster, 1544.

É significativo que estas ficções do outro sejam produzidas lançando o material sonoro recolhido num campo de tensão entre familiaridade e repulsa — isto é, despojando o material daquilo a que se poderia chamar um carácter plenamente humano, tornando-o inóspito e insondável, ao mesmo tempo que vagos traços de humanidade continuam a poder ser identificados. É significativo porque esta noção de povos distantes oscilando em torno das fronteiras daquilo que é considerado humano remete para as criaturas monstruosas que durante milénios habitaram o nosso imaginário dos confins do mundo — criaturas sonhadas com maior ou menor liberdade a partir de vislumbres da fisionomia ou dos hábitos desses mesmos povos. Estas eram já descritas pelo menos desde os gregos e catalogadas desde os romanos (mais notavelmente, Plínio), mas foi com os cristãos medievais que a sua natureza e o seu significado mereceram investigação mais aprofundada — no seio da qual decorreu o debate em torno da sua pertença à espécie humana. (Cf. Friedman, págs. 1-8, 87 e seguintes).

A linhagem era o fulcro que permitiria resolver a questão: ou estas criaturas, apesar da sua diferença, seriam também descendentes de Adão, o que encorajaria um espírito missionário inclusivo; ou pertenceriam a linhagens degeneradas, enquanto descendentes de homens corrompidos, pecadores, punidos por Deus (p. ex., Caim), representando esses homens o momento da clivagem em que se inicia uma decadência irredimível da espécie, a qual resulta por fim numa cisão irreconciliável. (Cf. Friedman, págs. 89-90) Aquilo que desta discussão pode com mais pertinência ser transposto para o nosso assunto é que, na medida em que o debate se atém ao campo da especulação, um veredicto em favor da diferença radical abre caminho para, caso seja conveniente, se postular retroativamente as genealogias que vêm a justificar essa mesma diferença. É evidente, de resto, que não se trata aqui simplesmente de uma primazia da imaginação livre; a dita conveniência e os ditos veredictos vieram a ser, e mantêm-se ainda, afirmados e solidamente estabelecidos por meios racionais, meios estes que preservam vivos os monstros. A saber, foram estratégias determinadas por imperativos económicos que mais tarde permitiram «[esterilizar], uma após outra, todas as qualidades que fazem do colonizado um homem», processo crucial numa «dialética de engrandecimento do colonizador — aviltamento do colonizado» (Memmi, págs. 125 e 119, respetivamente). Talvez o mais notável, finalmente, seja a forma como as características monstruosas não se cingem aos corpos e aos costumes, mas se expandem como tentáculos para preencher todos os espaços que, por escassez ou excesso de informação, se tornam ininteligíveis ou avassaladores.

Imagem composta a partir de vários objetos processados por um algoritmo, provavelmente a partir de um modelo de “generative adversarial network” (https://artbreeder.com/)

É possível imaginar um desenvolvimento daqui para uma obscuridade total (é esse o terrível poder do unheimlich: não nos mostrar apenas uma frecha, mas fazer-nos sentir por um instante o colapso de tudo aquilo que com aparente solidez nos sustentava), como se subíssemos o rio com Marlow, ou Willard — aí, acometido pela náusea do desaparecimento de todos os pontos de referência, o viajante não tem remédio senão projetar imagens familiares na escuridão. Trata-se daquilo que já Freud descrevera como um retorno da «antiga visão animista do universo», caracterizada pela «sobrevalorização narcisista dos processos mentais subjetivos, como a crença na omnipotência dos pensamentos [e] nas práticas mágicas nela baseadas» (Freud, págs. 12-13) — uma tendência mais tarde classificada como apofenia ou pareidolia (Cf. Frankel, págs. 51-63). Numa busca desesperada de sentido perante a incerteza, a instabilidade, a fracturação do mundo: a queda iminente no delírio; no desfasamento entre o real e a sua interpretação: a confusão, a raiva e a tristeza voltadas violentamente para fora, isto é, contra o ininteligível.

BATAILLE, Georges, O Ânus Solar (e Outros Textos do Sol), trad. Aníbal Fernandes, Lisboa, Assírio & Alvim, 2007.

FRANKEL, Emile, Hearing the Cloud, Hampshire, Zero Books, 2019.

FREUD, Sigmund, «The Uncanny», trad. Alix Strachey, 1919.

FRIEDMAN, John Block, The Monstrous Races in Medieval Art and Thought, Nova Iorque, Syracuse University Press, 2000.

MEMMI, Albert, Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador, trad. João M. Paisana, Lisboa, Mondar, Editores, 1974.

MORI, Masahiro, «The Uncanny Valley», trad. Karl F. MacDorman & Norri Kageki, 2012.