«Logo que nos tornamos conscientes da nossa situação, encontramo-nos num barco mais ou menos frágil que navega sobre uma de milhões de vagas. Todavia, também se poderia dizer: nós somos, em parte, esta vaga.»Hans Blumenberg, Naufrágio com Espectador

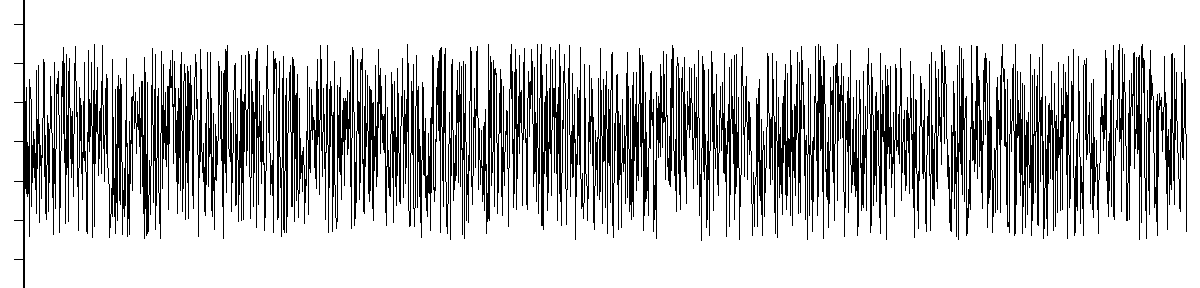

Gavin Bryars, «The Sinking of the Titanic», in UbuWeb

1.

Entre os relatos dos pavores que tornariam inesquecível o naufrágio da noite de 15 de Abril de 1912, houve uma imagem redentora que se distinguiu de todas as outras: a da pequena orquestra de cordas que terá tocado até ao último momento possível, enquanto o Titanic se afundava a pique. Foi esta imagem, com tudo aquilo que encerra de elegíaco e de temerário, que inspirou Gavin Bryars para compor, em 1969, a peça musical «The Sinking of the Titanic»1, cuja primeira gravação, com a duração de 25 minutos, seria editada em 1975 na Obscure de Brian Eno. As descrições do momento que inspirou Bryars pertencem a um operador de rádio, Harold Bride, que, enquanto se salvava, conseguira identificar o hino que o ensemble tocava.

«O navio tinha-se gradualmente virado sob a sua proa. A banda ainda estava a tocar. Suponho que toda a banda acabou por se afundar com o navio. Na hora, tocavam Autumn. Nadei com todas as minhas forças. Suponho que estava a 150 pés de distância quando o Titanic, sob a sua proa, com o seu nariz esticado para o ar, começou a afundar lentamente. A forma como a banda continuou a tocar foi uma coisa nobre. A última vez em que a vi, quando eu já flutuava no mar com o meu colete salva-vidas, a banda ainda estava no convés a tocar Autumn. Nunca consegui imaginar como eles o conseguiram fazer.»2

A peça que Bryars compôs a partir desta imagem segue o minimalismo que caracteriza a maioria das suas obras e desenvolve-se ao longo da repetição e da reconfiguração permanente de um ostinato orquestral que, na sua forma mais estável e métrica, corresponde aos primeiros três minutos da peça. Entre a repetição do ostinato, vão-se ouvindo, quase como interferências, pequenos fragmentos de outras músicas e excertos de voz cujo significado é praticamente imperceptível. A peça, à medida que se desenvolve, vai progressivamente revelando uma dinâmica cada vez mais instável. O motivo principal, o ostinato em repetição, vai sendo perturbado pelos outros elementos musicais e orais que vão surgindo até que, e é este o aspecto determinante, é como que sufocado numa massa informe de frequências graves com ligeiros ecos e reverberações que acentuam a ideia de que a própria música está a submergir, tal como acontecera com o navio.

Esta transfiguração é particularmente evidente a partir do minuto 13, a partir do qual, durante alguns minutos, toda a peça fica submergida nesses graves, desvanecendo-se quase por completo o tema do ostinato e abrindo margem para uma sobreposição de várias melodias em conflito que evoluem numa progressão de características atonais. O tema acaba por voltar, ao fim de alguns minutos, mas já irreversivelmente afectado: já nunca chega a recuperar a métrica e a clareza da estrutura inicial; em vez disso, revela-se cada vez mais fluido, sinuoso e inconstante, como se qualquer alicerce que inicialmente tenha estabilizado a sua estrutura interna tivesse sido absorvido por uma outra matéria que lhe determina uma plasticidade diferente; uma plasticidade instável, mais caótica, mais vulnerável às interferências; uma plasticidade apenas feita dos destroços diluídos na forma de uma ressonância que, no limite, se poderia apenas reduzir a uma reverberação perpétua no meio aquático.

O efeito sónico que Bryars imprime à sua peça musical corresponde, assim, a uma espécie de exercício em que se submete a dinâmica conhecida do som ao efeito da água ou, mais particularmente, da submersão. No processo, o efeito sónico parece nunca deixar de ter a sua raiz na tentativa de figuração do naufrágio. Efectivamente, aquilo que sobressai da escuta de «The Sinking of the Titanic» é essa relação simbólica que se estabelece entre a evolução sónica da peça, em direcção à submersão e à instabilidade, e a evolução do evento do naufrágio. A peça de Bryars não se refere apenas a esse evento, como um memorial ou um hino. Na exploração que faz do som, a peça exemplifica o próprio evento, implicando com ela o ouvinte que também será afectado pelo efeito da submersão. Nessa exemplificação em que a peça se vai instabilizando, criam-se possibilidades para um revisitar imagético do naufrágio. Nesse recriar do evento, parece haver dois momentos representativos que, no devir da peça, se podem sobrepor, alternar ou até inverter cronologicamente: o do durante e o do depois do naufrágio. Na temporalidade do durante, a peça remete para a possibilidade de podermos ouvir a orquestra enquanto o navio se afundava, com os músicos, num último acto de obstinação e de honra, a tocarem o hino já com água a invadir os instrumentos e a bloquear a sua acústica, numa sonoridade cada vez mais imperfeita e variável. Na temporalidade do depois, o alcance imagético da peça de Bryars torna-se ainda mais poderoso, apontando para uma hipotética memória dessa última música tocada no navio, como se o oceano tivesse tido o poder de absorver o som e, já depois de os músicos terem deixado de tocar, o fizesse ressoar num eterno retorno ao longo da sua imensidão.

Esta última possibilidade especulativa, patente na progressiva instabilização e na estrutura repetitiva da peça de Bryars, não deixa de nos convocar para essa outra ideia de que o som pode desvanecer-se mas nunca desaparece3. «O som nunca morre»4, terá dito Guglielmo Marconi, inventor da telegrafia sem fios (TSF)5. Na sua velhice, o engenheiro italiano acreditara na hipótese de que os sons do mundo nunca desapareceriam e continuariam eternamente em indefinidas e progressivamente mais silenciosas ondas sonoras. O ouvido humano não estaria apto para detectar essas frequências já desvanecidas e perdidas no tempo, mas essas ondas sonoras existiriam, como se o som tivesse uma vida misteriosa e autónoma para além do mundo e do tempo humanos. A partir desta inquietação, Marconi sonhara com uma máquina que, através de filtros específicos e de aparelhagem ultrassensível, conseguisse ouvir e recuperar todos os sons já criados, e voltar a oferecê-los à percepção humana. A hipótese, talvez borgeana, seria a de ouvir através do tempo, a de perscrutar uma Terra cheia de sons à espera de serem reavivados pela antena correcta6.

Os últimos sonhos de Marconi, independentemente do seu grau de extravagância metafísica, religam a peça de Bryars e a sua tendência para a perpetuação da instabilidade, com essa possibilidade de existir todo um universo de contingência que excede a instrumentação e a finitude humanas7. Trata-se de um universo que tenderá sempre a resistir ao cálculo técnico da previsibilidade e da medição científica, um universo que nunca se poderá esgotar nas variáveis fixadas e expectáveis para um evento. Essa outra esfera, a da contingência, mesmo que permaneça latente — tanto nos sons que poderão persistir para além da percepção humana, como na circunstância que pode provocar uma tragédia — pode a qualquer instante manifestar-se. É nesse momento que o homem se obriga a repensar a sua posição no mundo.

Robert and Shana ParkeHarrison, «Listening to the Earth», da série Promisedland: Architect’s Brother (1999). Fonte: http://parkeharrison.com/architect-s-brother/promisedland

2.

A ideia de contingência começa logo por estar contida, antes de qualquer interpretação simbólica da peça, na técnica de composição que Gavin Bryars utilizou em «The Sinking of the Titanic»: a composição indeterminada. Desenvolvida no início do século XX por compositores como Charles Ives, a técnica foi popularizada nos anos 50 por John Cage que, por sua vez, influenciou os trabalhos de Morton Feldman ou Karlheinz Stockhausen. Numa formulação simples, Cage definiu a composição indeterminada como «a capacidade de uma peça ser tocada de formas substancialmente diferentes» (Pritchett, 1993: 108). A técnica aproxima-se de outra abordagem utilizada na música experimental, a da aleatoriedade, relativa à margem de acaso dada pelo compositor na performatividade de uma obra. No momento da performance, há um conjunto de decisões e de opções que podem ser tomadas por cada um dos músicos de um ensemble, interpretando de forma mais ou menos livre as indicações dadas ou sugeridas pelo compositor (Cf. Griffiths, 2001: 237). Na peça de Bryars, estas ideias de indeterminação e de aleatoriedade encontram-se presentes de duas formas. Primeiro, na forma como Bryars sempre encarou «The Sinking of the Titanic»: como uma obra aberta que poderia conhecer várias performances possíveis. O compositor reconheceu, aliás, que, à medida que continuou a sua investigação sobre o naufrágio do Titanic, foi actualizando a interpretação da peça8. Esta margem de abertura traduziu-se em várias performances da peça com instrumentações, constituições, durações e evoluções distintas. A disponibilidade para a reinterpretação contida na peça de Bryars viria a ser explorada por outros músicos, de que é exemplo a versão de Aphex Twin «Raising The Titanic» ou a versão de Philip Jeck e Alter Ego, gravada ao vivo na Bienal de Veneza de 2005.

Para além deste grau de abertura, sobretudo relativo às possibilidades de apresentação, a própria peça reflecte, internamente, a ideia de indeterminação na forma como a sua estrutura se torna inconstante e perturbada ao longo da sua evolução. Não há uma ordem estipulada para como e quando as interferências musicais e orais devem ocorrer. Assim como não há uma matriz previamente definida, ou indicada no próprio momento, para a forma como o motivo principal em repetição se vai dissolvendo, ou submergindo, e tornando progressivamente atonal e mais variável ou imprevisível.

3.

Num quadro a traçar sobre a ideia de contingência, a sua primeira forma vem então da própria música de Bryars naquilo que a sua peça revela de indeterminação: internamente, ao nível da sua estrutura, e externamente, ao nível da sua possibilidade de reinterpretação sempre aberta. Mas, na forma como a peça de Bryars exemplifica, através da submersão e da instabilização do próprio som, a representação do naufrágio, há uma outra ideia de contingência que se afigura incontornável: aquela que é relativa aos eventos da vida e, em particular, aos desastres ou às tragédias. O campo traumático do naufrágio, enquanto acidente, corresponde a tudo aquilo que não se previu nem se desejou mas que, irredutivelmente, está contido em qualquer possibilidade de acção. Não apenas nos desastres, mas em qualquer domínio da vida, a contingência aparece como o estado que nunca garante que as coisas aconteçam de acordo com o plano intencionado ou a expectativa idealizada. O controlo sobre a ordem dos eventos — ou a relação de necessidade entre uma causa e um efeito — pode, a qualquer momento, ser perturbado por uma variável que não estava considerada à partida e que se resiste em aceitar. Radicalizando este pensamento, essa variável não prevista tanto pode ser um gesto musical que não estivesse escrito na partitura de Bryars mas que veio integrar a peça final, como o embate com um iceberg capaz de perfurar o casco do maior navio transatlântico à data.

Para além destas duas linhas interpretativas da ideia de contingência, a da música de Bryars e a da própria vida, haverá ainda uma terceira: a da contingência da técnica. Na tensão que manifesta enquanto uma artificialização do fazer humano, a imagem da técnica assumiu, sobretudo com a modernidade, as tendências da autonomização e da abstracção, ou seja, de uma margem de indeterminação que se desenvolve para além das possibilidades de controlo total do Homem. Ora esta margem de indeterminação, que é condição da própria evolução técnica, implica consigo a irremediabilidade de a técnica poder falhar. Dito de outro modo, a contingência da técnica é, mais essencialmente, o problema da sua vulnerabilidade. Para além do profundo trauma das perdas humanas, o naufrágio do Titanic terá constituído uma espécie de derrota da civilização tecnológica, na medida em que tinha sido anunciado como inafundável. A mitologia popular apregoara que nem os próprios deuses conseguiriam afundar esse prodígio náutico da técnica moderna. O naufrágio viera, todavia, comprovar, de forma dramática, a impossibilidade de a intenção humana conter toda a escala de possibilidades que podem determinar o curso de um evento. Terá também residido aí o facto de a derrota da magnitude do Titanic ter reavivado toda uma mitologia do desafio e da superação.

A provocação dos deuses sempre constituíra um dos mais primordiais elementos (hybris) da tragédia clássica. Contra a ordem estabelecida e os limites da existência, a ambição humana fundara-se em imagens de excesso que contrariassem esses limites. A técnica, enquanto domínio fundamental da superação da finitude humana, assumira uma presença determinante em vários exemplos possíveis dessa mitologia geral. É essa presença que podemos identificar, por exemplo, no mito de Ícaro que, de modo a fugir com o seu pai Dédalo do labirinto do Minotauro, se equipou com asas artificiais feitas de penas de gaivota coladas com cera do mel de abelhas; ignorando os conselhos de seu pai — para não voar nem demasiado perto do sol, o que faria derreter a cera, nem de voar demasiado perto do mar, o que molharia as penas e as deixaria pesadas — Ícaro cedeu ao impulso de voar cada vez mais alto em direcção ao sol; ao se aproximar do astro, a cera que unia as penas derreteu e o jovem caiu no mar Egeu onde morreria afogado, perante a impotência de seu pai. Noutro exemplo, também é o papel da técnica ao serviço da superação aquele que podemos rever no mito da Torre de Babel; a ambição de construir uma torre que chegasse ao céu não apenas simbolizara um desafio aos deuses como representara o desejo de uma conquista técnica inédita: o da construção da maior torre da história.

No entanto, se se pode perspectivar na técnica o meio para estas demandas do espírito humano, também se poderá reconhecer nela, e na sua vulnerabilidade, o horizonte que não cessa de expor os limites do homem, tanto perante as consequências das suas escolhas como perante a contingência de todos os elementos que o ultrapassam.

4.

Neste ponto, a peça musical de Bryars reforça o seu alcance imagético para abrir uma metaforologia dos temas do naufrágio e da contingência. A navegação marítima como metáfora existencial é, aliás, um antigo topos da cultura ocidental, como Hans Blumenberg exemplifica ao longo do ensaio filosófico Naufrágio com Espectador (Schiffbruch mit Zuschauer, 1979). O ponto de partida do ensaio é uma distinção na qual pode confluir a maioria das ideias até aqui evocadas: a distinção entre a terra firme, «onde o homem conduz a sua vida e ergue as suas instituições» (Blumenberg, 1979: 21) e o mar irrequieto, a esfera mais suspeita entre as realidades elementares com que o homem se confronta e à qual «se submetem potências e deuses que se escapam da esfera dos poderes determinantes com a maior obstinação.» (idem: ibidem) O alcance que referimos da peça de Bryars manifesta-se de forma particularmente reveladora ao conseguir reflectir estas duas esferas: a primeira, a da segurança da terra firme, que ainda se avista na métrica estável e na clareza melódica dos primeiros compassos da peça, e a segunda, a do informe e a do temeroso que implica a navegação em alto mar, quando ouvimos o motivo principal desses primeiros compassos da peça a instabilizarem-se rítmica e melodicamente, remetendo para o fracasso que se concretizaria com o naufrágio. A peça de Bryars insiste, assim, numa espécie de mapeamento dos limites que condicionam a possibilidade de acção na vida. Tal como no mito de Ícaro o mar e o sol, enquanto limiares de esferas com alta expressão de risco e de contingência, delimitam o sucesso do empreendimento de se chegar a bom porto, também «The Sinking of Titanic», com as suas variações entre o estável e o instável, nos relembra essa divisão primária entre o controlável e o indeterminável. Nestas cartografias metafóricas, o mar será uma das primeiras imagens que mais significativamente terá carregado o imaginário do incerto e do incomensurável. Como refere Blumenberg, «o mar enquanto limite natural do espaço de empreendimentos humanos, e, por outro lado, o mar enquanto esfera do incalculável, da ausência de lei, da desorientação» (idem: 22).

Jean-Louis Théodor Géricault, «Le Radeau de la Méduse» (1818-1819), Louvre, Paris

5.

A escolha decisiva não poderá ser, no entanto, a de negar o mar e as esferas do incerto de modo a poder organizar toda a experiência na segurança e na serenidade da terra firme. O curso da vida e dos seus eventos não está, nem poderá estar, confinado a uma existência incólume de contingências. É por isso que o homem «procura compreender o curso da sua existência na sua totalidade com a metáfora da navegação temerária» (idem: 21). É o mar que é contingente, tal como a vida, na sua totalidade, também o é. Na verdade, será nos momentos em que se perde o controlo das circunstâncias que algo se pode revelar. Aquele que se aventura no desconhecido, e talvez em particular o náufrago que consegue sobreviver, é também aquele que não apenas consegue um autoconhecimento maior como terá uma perspectiva mais total da experiência. Continua aqui a ser paradigmático o exemplo do navegador do conto de Edgar Allan Poe, «Descida ao Maëlstrom», que vê o seu barco ser tomado por um vórtice e arrastado para a catástrofe iminente. Durante a descida, e depois de ter o discernimento de perceber que os objectos mais leves e mais esféricos eram trazidos à superfície pelo turbilhão, em detrimento dos mais pesados, o navegador toma a decisão de largar o barco, ao qual se agarrava com todas as forças, para se lançar no turbilhão, apenas amarrado a um barril de madeira que acabaria por salvá-lo, trazendo-o à superfície.

Aqueles que teimam em manter-se seguros em terra firme poderão sempre valer-se dos relatos e das imagens estéticas dos naufrágios que foram causados pela contingência da catástrofe: «frequentemente, a representação dos riscos do alto mar serve apenas para representar a comodidade e a tranquilidade, a segurança e a serenidade, do porto onde a viagem marítima deve chegar ao seu fim» (idem: 21). No entanto, a peça de Bryars apenas ambiguamente desempenha esse papel. No jogo entre a estabilidade dos primeiros compassos e a estranheza da peça na sua parte mais instável, será suficientemente segura a distância que separa o espectador da representação estética do evento?

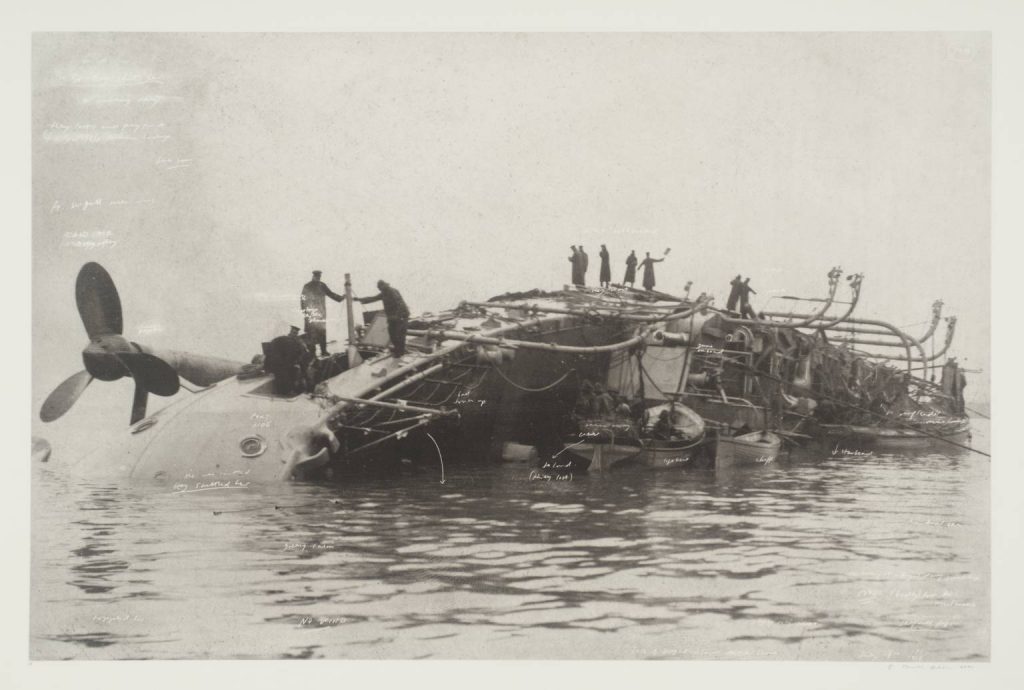

Tacita Dean, fotogravura da série The Russian Ending (2001). Fonte: http://www.artnet.com/galleries/peter-blum/tacita-dean-the-russian-ending/

Tacita Dean, fotogravura da série The Russian Ending (2001). Fonte: http://www.artnet.com/galleries/peter-blum/tacita-dean-the-russian-ending/9

6.

Trata-se, neste passo, de assumirmos o espectador enquanto sujeito. A hipótese da contingência reflecte aquilo que pode refazer toda uma filosofia da acção. Talvez afinal seja falsa a «esperança ilusória que assenta em nos considerarmos demasiado importantes» (idem: 30). A nossa suposta centralidade no mundo será apenas uma forma de resistência à ideia de que tudo pode seguir o seu curso na nossa ausência. Essa resistência continua a traduzir-se em investimentos cada vez maiores numa técnica que possa mediar a quase totalidade da experiência contemporânea e assim torná-la matrizável ou mais ordenada. Mas essa resistência também se vê constantemente abalada com a constatação de que a técnica moderna que substituiu o divino pode ser tão igualmente omnipotente quanto igualmente vulnerável.

«The Sinking of the Titanic» de Gavin Bryars desenvolve-se então nestas tensões. A contemplação, em que nos submerge hipnoticamente e que nos transmite a tranquilidade da terra firme, facilmente dá lugar ao abismo da perda de coordenadas e da imprevisibilidade. Por outro lado, se a peça se constitui como um registo, cristalizando em si os temas da memória e da perda, não deixa de se debater com a impossibilidade inerente a qualquer representação do trágico. A dimensão mais profunda de um trauma nunca é convertível em sons, imagens ou palavras. Também aqui o campo metafórico do naufrágio parece acrescentar mais alguma coisa quando evoca que no informe do mar não há vestígios palpáveis, pois «a água, que é afastada à passagem de um barco, conflui novamente atrás dele» (idem: 78). Esta última imagem reforça que há um curso que segue sempre e que nunca é interrompido por maior que a perda seja. É também aqui que se jogará a tensão mais essencial da peça de Bryars: a de nos convocar para a escolha da posição que queremos assumir. «The Sinking of Titanic», mais do que oferecer-nos uma projecção sonora do naufrágio, pode confrontar-nos com essa dúvida: preferimos manter-nos em terra firme ou, tal como a personagem de Allan Poe que abandonou o barco para se salvar, empreender temerários na vaga da qual nunca deixamos de fazer parte? Talvez a circularidade da peça de Bryars sintetize este problema. Cada vez que o ostinato dos primeiros compassos, preso eternamente na sua repetição contingente, volta a emergir, mesmo quando já não o esperávamos, somos lembrados de que estamos condicionados a esse dilema constante e sempre renovado. Importará então decidir. Mesmo sabendo que não se pode controlar a contingência de todas as vicissitudes, mas sabendo também que haverá sempre a possibilidade de construir, mais uma vez, o barco a partir dos destroços. É aí que o ciclo começa novamente.

Bibliografia

Blumenberg, Hans. (1979) Naufrágio com Espectador: Paradigma de uma Metáfora da Existência. Lisboa: Vega, 1990 (Trad. Manuel Loureiro, pref. José A. Bragança de Miranda).

Griffiths, Paul. (2001) «Aleatory». in The New Grove Dictionary of Music and Musicians (org. Stanley Sadie e John Tyrrell). Londres: Macmillan Publishers.

Meillassoux, Quentin. (2006) Après la Finitude: Essai sur la Nécessité de la Contigence. Paris: Seuil.

Poe, Edgar Allan. (1841) «Descida ao Maelstrom». cit. in Bragança de Miranda, José. Queda sem Fim. Lisboa: Vega, 2006.

Pritchett, James. (1993) The Music of John Cage. Cambridge: Cambridge University Press.

Música

Aphex Twin, «Raising The Titanic», in 26 Mixes for Cash, Warp, 2003.

Boards of Canada, «Farewell Fire», in The Campfire Headphase, Warp, 2005.

Gavin Bryars, «The Sinking of Titanic», in The Sinking of Titanic, Obscure, 1975.

Philip Jeck, Alter Ego & Gavin Bryars, «The Sinking of Titanic», in The Sinking of Titanic, Touch, 2007.

Notas

1 Descrição técnica da peça: «Instrumentation: Indeterminate (possible materials include stereo tapes, string ensemble, percussion, low brass, brass quartet, bass clarinet, cassette tapes of speech, keyboard, 35 mm slides, visible sound effects, music box). Duration: versions of 25’, 35’, or 1 hour (plus).» Para este ensaio, baseamo-nos particularmente na peça com 25 minutos, aquela que foi editada em 1975.

2 Fonte: http://www.gavinbryars.com/work/composition/sinking-titanic.

3 Esta ideia de que o som nunca desaparece mas apenas se desvanece foi, em certa medida, explorada pelos Boards of Canada na música «Farewell Fire» (The Campfire Headphase, Warp, 2005) na qual, contrariamente à percepção de que a peça seria seguida por um longo período de silêncio, o som vai progressivamente baixando de volume até se tornar praticamente inaudível. No entanto, mesmo na parte final, se subirmos o volume do leitor, ainda conseguimos ouvir a música.

4 Também Gavin Bryars, a propósito de uma peça que compôs para o centenário da primeira transmissão sem fios, se debruçou sobre esta convicção de Marconi: «At the end of his life Marconi had become convinced that sounds never die, they simply become weaker and weaker. He was trying, by developing more sophisticated listening devices, to capture past sounds and he wanted, ultimately, to hear Christ delivering the Sermon on the Mount.»

5 A relação entre Marconi e o Titanic não se fará apenas por meio desta história popular. A primeira vez que a telegrafia sem fios foi utilizada em contexto de salvamento em alto mar foi no naufrágio do Titanic.

6 Apesar de não existir nenhum documento que comprove estas ideias de Marconi, a estória tornou-se numa espécie de mito popular. Várias referências podem ser encontradas na internet: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/01/the-museum-of-lost-sounds/272548/ ou http://storymanmusic.com/sound-never-dies/.

7 Esta ideia encontra fundamentação filosófica no trabalho de Quentin Meillassoux que, com o seu livro Après la Finitude: Essai sur la Nécessité de la Contigence, se propôs rever e refutar a ideia de que a existência dos elementos do mundo está condicionada à possibilidade de a subjectividade humana poder apreendê-los. Refutando esta forma de correlacionismo e propondo um realismo especulativo, Meillassoux lança as bases para se assumir a hipótese de todo um universo de forças e de objectos que existe para além da nossa existência e da nossa capacidade de apreensão.

8 Segundo Bryars, «in any case the piece has always been an open one, being based on data about the disaster but taking account of any new information that came to hand after the initial writing.»

9 A artista tomou como mote para esta série o facto de a indústria cinematográfica dinamarquesa fazer, nos anos 20, finais alternativos para audiências diferentes. Enquanto para os americanos faziam finais felizes, para os russos criavam finais catastróficos. Depois de uma recolha de postais antigos de fotografias de acidentes e desastres verdadeiros (entre os quais, alguns naufrágios), Tacita Dean utilizou essas imagens para lhes escrever à mão indicações de luz, de som e de movimento de câmara, como se fossem uma espécie de storyboard para um filme a fazer. A transformação das fotografias trágicas em potencial esquema cinematográfico reflecte a atracção popular pelo desastre e, em particular, pela sua ficcionalização: forma primordial de afirmar a segurança daquele que permanece à distância a observar o acidente.