When they become obsolete, forms of communication become an index of an understanding of the world lost to us.

Stan Douglas1

Tal como vem sendo considerada no campo da arte, a obsolescência é em geral associada a uma arqueologia do que se encontra já fora-de-moda, a uma tentativa de olhar para os media através da sua história, em busca de uma operatividade que possa escapar à mediação intensiva de uma actualidade desses mesmos media. Ao que parece, é esse entendimento arqueológico que podemos encontrar, por exemplo, na persistência da singular presença física dos aparatos de projecção ligados a uma recuperação da película cinematográfica, na recorrente utilização do diapositivo e dos velhos processos da fotografia analógica ou, de um modo mais geral, na sobrevivência e reactivação estética de outros dispositivos técnicos que se viram em algum momento ultrapassados nos favores de uma mediação massificada. Nesse âmbito normativo de uma obsolescência que vem sendo aceite e incorporada pelo sistema das artes, repare-se, entre outras, nas obras de James Coleman, Stan Douglas, William Kentridge, Allan Sekula, Tacita Dean, Christian Marclay, ou, mais perto de nós, da dupla João Maria Gusmão e Pedro Paiva2, para se perceber como essa arqueologia do obsoleto se tornou, para muitos artistas, um verdadeiro método, não se detendo apenas no suporte tecnológico das obras mas estendendo-se também ao seu olhar sobre o mundo, muitas vezes através da recuperação de sonhos, utopias, personagens ou lugares falhados ou esquecidos pela história. Não sendo fácil delimitar as motivações que conduzem a esta aproximação ao obsoleto, podemos contudo imaginar que dependem, em grande parte, de um questionamento da função dos media e da sua operatividade. Com efeito, as recentes e repetidas mudanças dos modelos tecnológicos que regem a mediação, em ciclos cada vez mais apertados, permitem a coexistência e o confronto entre diferentes eras mediais. A chegada de novos media não varre de vez com aqueles que os precederam, apenas leva a uma distinta arrumação dos seus usos e da sua operatividade em diferentes contextos, como se percebe por essa recuperação de velhos media, outrora novos, a que vamos assistindo no território das artes plásticas.

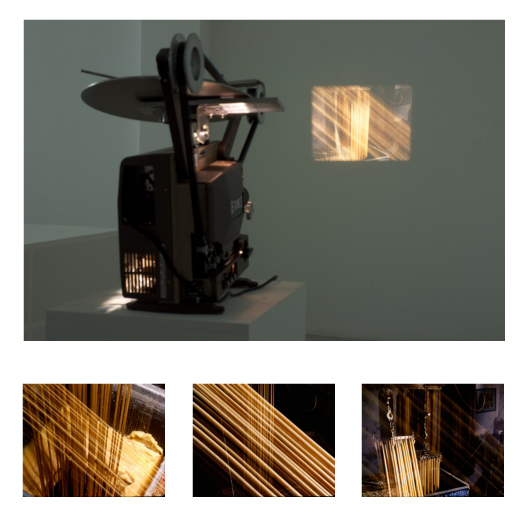

João Maria Gusmão e Pedro Paiva

Spaghetti Tornado, 2010 Filme 16mm, cor, sem som, 2’47’’

Produzido pela Fondazione Brodbeck, Catania, Itália.

Cortesia Galeria Graça Brandão

O batimento sincopado de som e luz tão característico das máquinas de projectar película de 8, 16 ou 35 mm e o som, também ritmado, dos já descontinuados Kodak Ekatapro ou Ekatalite, ou dos ainda mais antigos Kodak Carousel3, são hoje uma constante nos museus, galerias e grandes bienais. Num primeiro momento, o regresso da película e do diapositivo, entre outros media de antanho (ou nem tanto), criou um efeito surpreendente, obrigando as instituições a recuperarem desesperadamente os equipamentos que se encontravam abandonados a um canto. Ao mesmo tempo, várias obras de artistas das décadas de 1960 e 70, umas mais esquecidas do que outras, voltaram a ver a luz, literalmente. Entretanto, esse efeito foi-se desvanecendo e quase se pode dizer que o carácter reactivo dessa recuperação se perdeu. Não só há uma noção de estilo associada à utilização desses meios por certos artistas contemporâneos como todo o aparato cénico se transformou em algo de tranquilizador, familiar e nostálgico4, por vezes mesmo num fenómeno de moda, comprovando como os curtos ciclos da reapropriação dos dispositivos pelo improfanável5 não dão quaisquer tréguas.

Os artistas tiram partido da obsolescência dos media com diferentes objectivos. Muitas vezes, trata-se apenas de recuperar o controlo dos processos, num ambiente tecnológico como o actual, excessivamente marcado pelas regras ditadas pela indústria. Noutras alturas, essa opção resulta da necessidade de ultrapassar uma pirotecnia e uma histriónica próprias daquilo que é novo, porque em parte só aquilo que se torna obsoleto, no sentido de que já não responde a uma exigência de actualidade, se pode tornar operativo. Todavia, aceitar e incorporar a obsolescência traz consigo outros problemas. Trabalhar com uma tecnologia obsoleta significa amiúde que o grau de especialização e dependência aumentam proporcionalmente ao seu envelhecimento. Esse efeito é ainda mais relevante sob a influência das tecnologias digitais, nas quais hardware e software se sujeitam a intensos ritmos de crescimento e actualização, ao ponto de a sua operacionalidade se poder tornar impossível, por incompatibilidade entre diferentes gerações de dispositivos ou, mais radicalmente, devido àquilo que é talvez a sua derradeira obsolescência: a morte dos media.

Por tudo o que o que acabámos de expor, este é o momento certo para lembrar como, à margem do discurso mais oficial sobre a descoberta da obsolescência que vem sendo ensaiada por algumas das práticas artísticas contemporâneas, têm surgido outras hipóteses de trabalho que nos permitem ganhar distância crítica, situando o problema em toda a sua complexidade. Na verdade, parece-nos pouco reduzir a questão da obsolescência às oposições entre velho e novo, entre resistência e dissolução, entre autonomia e sujeição, entre liberdade e rendição; em especial porque, desse modo, a obsolescência vai sendo colocada na perspectiva exclusiva de uma história diferencial da medialidade na arte6.

Não será, pelo menos em parte, a ausência de uma reflexão sobre a aceleração na recomposição, substituição e decadência dos media a precipitar a difícil relação da prática artística com a medialidade que lhe é intrínseca? Na realidade, outras histórias há — inevitavelmente entrelaçadas com as narrativas da arte, mas nem sempre objecto da atenção necessária, da história dos media à história da técnica, da cultura dos media à arte dos media — que revelam um distinto entendimento da obsolescência, já não na perspectiva exclusiva dos media da arte mas no âmbito mais alargado da mediação. Da noção de media variáveis7 aos media imaginários de Eric Kluitenberg8, dos dead media de Bruce Sterling9 à remediação de Bolter e Grusin10, da específica arqueologia dos media proposta por Erkki Huhtamo11 à variantologia de Siegfried Zielinski12, entre outros, há toda uma série de questionamentos recentes da inevitável obsolescência dos media que olham sem receio para o confronto entre o velho e o novo, encontrando tantas vezes o novo no velho para melhor compreender o velho no novo. O que nos ensina a arqueologia dos media, em todas as suas implicações. é que estes devem ser pensados tendo em conta o seu carácter cíclico e recorrente, por oposição ao desenvolvimento linear e cronológico subjacente ao seu ideal histórico. Os ensinamentos de uma arqueologia dos media são pois fundamentais para uma crítica a todos os modelos que se sustentam numa clara divisão entre um antes e um depois, um novo e um velho. No entanto, a própria arqueologia dos media, tal como é encarada por alguns dos autores referidos, não deixa de continuar demasiado refém da pretensa especificidade dos problemas daquilo que se designa, no geral, como tecnocultura ou, de um modo mais específico, como arte dos media, categoria que deve justamente ser questionada.

Se a um modelo exclusivista e mais oficial, que defende a importância estética de uma certa actualidade da obsolescência, preso ainda da retórica modernista do medium, acrescentarmos essas outras propostas que não recusam pensar o espectro alargado dos media, por mais ameaçadores que estas possam ser, talvez se obtenha então um quadro mais completo para a compreensão do papel e da importância para a arte da obsolescência dos media. Os discursos antagónicos de defesa de uma pós-medialidade — de um lado a retórica exclusivista da arte e dos seus media diferenciais e, do outro, a retórica abrangente dos novos media, da tecnologia e da comunicação —, ao encontrarem-se finalmente num mesmo plano, completam-se como realização do plural singular da arte13 sem o qual o complexo espectro da prática artística contemporânea não poderá ser compreendido.

A experimentação da arte não se faz sem os seus media, mas parece difícil escolher o seu passado unicamente como refúgio ou reserva crítica dos receios face ao que há-de vir, até porque não há refúgios seguros ou permanentes e, como nos diz Agamben, a esfera do improfanável virá mais tarde ou mais cedo a esvaziar os gestos da arte14. Somente a sua reinvenção permanente, como um mutante, lhe permitirá escapar ao abraço fatal que esse esvaziamento representa. Apenas mergulhando de olhos fechados nos media, procurando compreendê-los como eles são, conseguiremos profanar esse improfanável, uma e outra vez. Semelhante empreendimento só será possível se deixarmos de encarar aquilo a que convencionámos chamar, de um lado, arte contemporânea e, do outro, arte dos media (media art) como duas histórias que concorrem entre si, passando a considerar, em alternativa, que essas histórias são agora, para o bem e para o mal, uma mesma história, uma mesma realidade15.

Não se julgue, no entanto, que este é um problema novo. Encontra-se, é certo, amplificado pela recente aceleração tecnológica mas os seus sinais detectavam-se já no surrealismo, por exemplo, com a sua aproximação ao arcaico, ao estranho e ao maravilhoso que aí se associavam a um passado tecnológico, às coisas obsoletas. Tratar-se-ia de uma forma de nos ligar, «através do irracional, com o outro lado do progresso, com os seus destroços, os seus detritos, com o seu refugo», transformando a ideia do progresso como obsolescência numa arma poderosa contra a uniformidade tecnológica de um mundo do qual o tempo parece ter sido eliminado16. Capazes de ver o modo como a obsolescência contribuiu, no surrealismo e várias vezes depois dele, para uma recuperação do passado, em parte como forma de confrontar o presente e a fetichização da mercadoria, podemos talvez concluir que cada convulsão técnica traz para a arte novos e diferentes entendimentos da actualidade do obsoleto, assim renovando e desfazendo, à vez, as esperanças na força que se liberta daquilo que se gastou com tempo e/ou com o uso.

Em suma, para muitos artistas a obsolescência dos media é hoje uma vantagem funcional. Até certo ponto, podemos dizer de um medium que quanto mais obsoleto mais operativo, no sentido experimental da prática artística, que frequentemente precisa de se desfascinar primeiro para poder depois tirar pleno partido da técnica; ou, seguindo a conhecida fórmula de Hollis Frampton, dizer também que nenhuma actividade se pode tornar uma arte até que a sua época própria tenha terminado, fazendo-a cair em total obsolescência17. A obsolescência será assim um modo de afirmar que a experimentação só é possível fora de qualquer fascínio pela novidade. Mas esta tendência é, como sabemos, traiçoeira. A obsolescência como método só parcialmente pode ser vista como forma de resistência. Em movimentos cíclicos, até o obsoleto é reabsorvido como novidade. Deveremos por isso acrescentar que a experimentação de que falávamos se deve libertar não só do fascínio pelo novo como da nostalgia pelo seu passado, que é uma outra forma de impor a ditadura do novo.

Esta é, ainda assim, apenas uma das faces da obsolescência.

João Maria Gusmão e Pedro Paiva

Breve História da Lentidão e da Vertigem

Vista da exposição na Galeria Graça Brandão, Lisboa, Janeiro-Março de 2011

Cortesia Galeria Graça Brandão

*

Propomo-nos utilizar aqui de forma ambígua as ideias de inoperatividade18 e obsolescência dos media. De facto, sejam os media profanados pelo tempo ou pelo uso, em qualquer dos casos o resultado é sempre uma inoperatividade que os transforma em coisa obsoleta, no sentido preciso da coisa que caiu em desuso, que se tornou arcaica ou ultrapassada e que, por isso, se vê depreciada na particular e exigente economia dos media. Paradoxalmente, as qualidades que lhes permitem transformar-se noutra coisa advêm dessa inadaptação a um tempo que é o da actualidade. Há, pois, uma dimensão autopoiética nesse movimento de retroversão mediante o qual os media são maquinalmente dirigidos por um desejo de abolição. Trata-se de uma alteridade pela qual os media se sentem atraídos, sendo a emergência da sua inoperatividade conduzida muitas vezes pela avaria, a catástrofe ou a morte. É este o ser-outro da sombra dos media. A sombra do erro, do acidente e da falha, numa formulação que inverte a negatividade que frequentemente se atribui à tecnologia. A ruptura que aqui propomos não é apenas formal mas ontológica, implicando uma abertura à complementaridade, à surpresa e à desregulação19.

A cada novo movimento de incorporação, o uso da tecnologia — do qual, historicamente, a arte também participa — representa quase sempre um papel tranquilizador, domesticador e disciplinador. De modo semelhante, uma tecnologia tornada obsoleta pode revelar-se apaziguadora face à estranheza deslocada e inquietante de novos media e de novos regimes de mediação. Mas há também um carácter enganador nos aspectos tranquilizadores de uma obsolescência dos media. Se, por um lado, esses media se revelam familiares, transmitindo por isso uma certa segurança, por outro, talvez causem um efeito de estranhamento, semelhante ao unheimlich, o sentimento de algo ameaçadoramente estranho de que nos falava Freud em 191920. Esta hipótese permite-nos somar um outro nível de leitura à ideia de uma inoperatividade (com o seu fascínio desfascinado) que se liberta da disfuncionalização e obsolescência dos media. Aliás, poderemos mesmo questionar até que ponto não será na familiaridade que caracteriza a inoperatividade dos media, na sua obsolescência, que se esconde uma espécie de inconsciente tecnológico mais profundo — uma espécie de topologia acidental, disfuncional e, por conseguinte, estranha e inquietante — que acaba por se constituir como contrafluxo à superficialidade que assombra os media e a mediação.

______________________________________

1 Em conversa com Diana Thater, 1997 (in AAVV, Press Play: Contemporary Artists in Conversation, Londres e Nova Iorque, Phaidon Press, 2005, pp. 135-149; p. 137 para esta citação).

2 Por facilidade de argumentação e porque o alcance deste texto é outro, limitamo-nos a indicar aqui nomes que vêm sendo associados, quase canonicamente, a esta descoberta/recuperação do obsoleto pelas artes plásticas.

3 Projectores de diapositivos com um tambor circular horizontal, muito utilizados em projecções sincronizadas e/ou em loop. Apesar da sua popularidade em alguns meios restritos, ou justamente por causa dela, a Kodak descontinuou em definitivo este produto, nas suas diferentes versões, em 2004, o que torna a sua manutenção cada vez mais difícil.

4 Com a curiosidade de se tratar de uma nostalgia indirectamente induzida, sobretudo para uma geração mais recente de artistas para a qual alguns desses dispositivos aparecem como a recuperação nostálgica de um mundo tecnológico e medial que não poderia nunca ter sido o seu.

5 Sobre a profanação dos dispositivos como forma libertação e a necessidade de profanar continuamente essa esfera do improfanável em que muitos dispositivos hegemónicos da actualidade se especializaram, capturando a todo o momento a própria profanação como coisa sua, ver Giorgio Agamben, Profanazioni, 2005 (Profanações, Lisboa, Edições Cotovia, 2006; sobretudo o ultimo capítulo, «Elogio da Profanação», pp. 103-133).

6 Para uma imagem possível de um entendimento diferencial da pós-medialidade própria da arte, veja-se Rosalind Krauss, A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition (Londres, Thames & Hudson, 1999).

7 Consultar o sítio http://variablemedia.net/, onde se pode ler, em jeito de apresentação do projecto e da noção de variable media: «For artists working in ephemeral formats who want posterity to experience their work more directly than through second-hand documentation or anecdote, the variable media paradigm encourages artists to define their work so that the work can be translated once its current medium is obsolete. ¶This requires artists to envision acceptable forms their work might take in new mediums, and to pass on guidelines for recasting work in a new form once the original has expired.» Em directa ligação com este projecto, ver também a publicação Permanence Through Change: The Variable Media Approach/L’Approche des médias variables: La permanence par le changement (Depocas et al., Nova Iorque e Montréal, Solomon R. Guggenheim Museum/Daniel Langlois Foundation, 2003, in http://www.variablemedia.net/pdf/Permanence.pdf).

8 Eric Kluitenberg (org.), Book of Imaginary Media: Excavating the Dream of the Ultimate Communication Medium (Roterdão, NAi Publishers/De Balie, 2006).

9 Consultar o sítio http://www.deadmedia.org/ ou o artigo «Media Paleontology», do mesmo Bruce Sterling (in Kluitenberg, op. cit., pp. 57-73).

10 Jay Bolter e Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media (Cambridge (Mass.) e Londres, The MIT Press, 1999).

11 Ver, como introdução, Eric Huhtamo, «From Kaleidoscomaniac to Cybernerd: Towards an Archeology of the Media», 1994 (Leonardo, 30: 3, 1997, pp. 221-224), «Resurrecting the Technological Past: An Introduction to the Archeology of Media Art» (1995), este último com tradução para português, na Revista de Comunicação e Linguagens, n.º 28 (Outubro de 2000, pp. 311-318).

12 Ver Variantology 1: On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies (Zielinski e Wagnermaier (orgs.), Colónia, Walther König, 2005) ou as suas sequelas Variantology 2 (2007) e Variantology 3 (2008); ver também Archäologie der Medien: Zur Tiefenzeit des Technischen Hörens und Sebens (Zielinski, 2002), tradução inglesa Deep Time of the Media: Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means (Cambridge (Mass.)/Londres, The MIT Press, 2006).

13 Cf. Jean Luc Nancy, Les Muses, Paris, Gallimard, 1994.

14 Agamben, op. cit.

15 Ver o painel de discussão «Media Art Undone», incluído no programa do festival Transmediale 07 (Berlim, Fevereiro de 2007); transcrição disponível em http://www.mikro.in-berlin.de/wiki/tiki-index.php?page_ref_id=1.

16 Rosalind Krauss, The Optical Unconscious, p. 34 (Cambridge (Mass.) e Londres, The MIT Press, 1993).

17 «What I am suggesting, to put it quite simply, is that no activity can become an art until its proper epoch has ended and it has dwindled, as an aid for survival, into total obsolescence.» (Holis Frampton, 1971; «For a Metahistory of Film: Commonplace Notes and Hypotheses», in Circles of Confusion: Film, Photography, Video. Texts 1968-1980, Nova Iorque, Visual Studies Workshop, 1983, pp. 107-116, p.112 para esta citação). Ver também «The Invention Without a Future» (conferência de 1979, publicada em October, n.º 109, Verão de 2004, pp. 64-75). Nestes textos Frampton discute aquilo que, na perspectiva da sua anunciada obsolescência, se pode considerar o futuro passado do cinema. No texto de 1971 o cinema aparece como o último sobrevivente da Era da Máquina — «Cinema is the Last Machine» (p. 113) —, sugerindo Frampton que o momento em que o cinema conheceu a sua obsolescência foi também aquele em que tombou para o lado da arte. Repare-se pois como a discussão de Frampton é importante para contextualizar as nossas hipóteses sobre a obsolescência e a operatividade dos media. Por outro lado, o modo como hoje as tecnologias digitais tomaram conta do cinema poderia trazer-nos ainda outros desenvolvimentos para a análise destas questões.

18 Inoperosità no original italiano de Agamben, termo utilizado recorrentemente por este como imagem do que resulta da profanação e desactivação dos dispositivos no seu sentido mais lato; pelo nosso lado preferimos traduzi-lo como inoperatividade em alternativa a inoperância ou inoperacionalidade (ver Agamben op. cit.; bem como Che cos’è un dispositivo?, Roma, Nottetempo, 2006).

19 Elaboramos aqui à distância a partir do conceito de heterógenese maquínica de Félix Guattari (ver Chaosmose, Paris, Éditions Galilée, 1992, em especial pp. 53-84).

20 Sigmund Freud (1919), «O Sentimento de algo Ameaçadoramente Estranho» [Das Unheimlich] (in Textos Essenciais sobre Literatura, Arte e Psicanálise, Mem Martins, Publicações Europa-América, 1994, pp. 209-242).

______________________________________

Miguel Leal (n. 1967) é artista plástico e vive e trabalha no Porto. Fundador e co-director da Virose, uma estrutura interdisciplinar dedicada a arte e aos media.

É actualmente professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e investigador do i2ADS.

Este artigo é uma versão adaptada de parte do 4.º capítulo da tese A Imaginação Cega: Mecanismos de Indeterminação na Arte Contemporânea, Porto, Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, 2009.