Vivemos tempos de exaustão. O quotidiano é atormentado pelo excesso. O progresso ou, pelo menos, a noção ocidental de progresso, tem vindo a justificar novas formas de soberania política sobre os corpos, os lugares e o mundo natural. É a partir deste contexto, impregnado de uma presença que é simultaneamente artificial, industrial e humana, que observamos novas formas de colonizar a superfície terrestre.

Frederic Jameson (1934-2024), em Periodizing the 60s, referia já a relação paradoxal entre os processos de descolonização e neocolonialismo. Este período, a partir do qual surgem novas formas de colonialismo, poderá ser também entendido nos seus termos económicos, sociais e tecnológicos, através da “Revolução Verde”, que corresponde à revolução tecnológica na agricultura no contexto da industrialização e modernização das sociedades, desde meados da década de 1940 (Jameson, 2010, p. 206). Segundo a bióloga e ecologista Rachel Carson (1907-1964), este movimento resultou na criação de mais de 200 produtos químicos destinados à exterminação de pragas (Carson, 1962, p. 7).

Na perspetiva de Jameson, as novas aplicações de procedimentos químicos, as estratégias intensificadas de mecanização e a celebração do progresso e do milagre tecnológico estariam supostamente destinadas a libertar o mundo da fome (Jameson, 2010, p. 185). O território vê-se então dominado por vastos campos de monoculturas, por OGMs, por sprays, pós e aerossóis. Estes venenos, que penetram nos solos, saturam e corroem sem critério. Ao mesmo tempo, Jameson afirma que o capitalismo transforma este novo tipo de agricultura através das suas colónias e de um controlo imperialista antiquado para uma penetração no mercado, destruindo as antigas comunidades, as aldeias, e criando toda uma nova reserva de trabalhadores assalariados (Jameson, 2010, pp. 206, 207). Também segundo o estudo de Carson, em Silent Spring, compreendemos que, no mundo natural, o solo existe num estado de mudança constante, participando em ciclos que não têm princípio nem fim (Carson, 1962, p. 53). A sua destruição pela ação dos pesticidas perdura e não se mede em meses, mas sim em anos (Carson, 1962, p. 58). Apesar da promessa inicial, a fome global persiste, enquanto o ambiente rural é submetido a uma crescente industrialização e destruição. Os químicos, criados para serem indestrutíveis, continuam a acumular-se e a tornar os solos estéreis.

Este conjunto de dinâmicas entre os processos orgânicos da paisagem natural e a sua reconfiguração tecnológica-industrial pode ser observado no filme Imperial Valley (cultivated run-off), de Lukas Marxt. Observamos uma ideia de ciclos, de repetições sem fim e a transformação da paisagem natural em parcelas e mecanismos automatizados. Observamos as monoculturas, também as vacarias, ao mesmo tempo que ouvimos um conjunto de sons sintetizados que reforçam a frieza e a fantasmagoria das imagens capturadas com drones. O nosso olhar está acima da paisagem, tal como as máquinas e os métodos industriais que degradam os solos.

Figura 1 – Fotograma de filme Imperial Valley (cultivated run-off), Lukas Marxt (2018)

Segundo Claudia Slanar, o Imperial Valley representa uma das mais importantes regiões de agricultura industrial da Califórnia. Os interesses corporativos da produção agrícola conseguiram cultivar e explorar com sucesso esta parte geológica do Deserto de Sonora através de um gigantesco sistema de irrigação alimentado pelo Rio Colorado, bem como pelo Canal Americano, especificamente concebido para este fim e que alcançou uma triste notoriedade através do movimento migratório mexicano. O escoamento do sistema flui através de tubos, bombas e canais que conduzem ao Mar Salton, um lago artificial que se aproxima de um desastre ecológico e económico.

Em Portugal, observamos também a presença da indústria no mundo natural, principalmente nas extensas áreas de monoculturas agrícolas e florestais, como os milheirais, os vinhedos, os olivais, os amendoais e, mais recentemente, os abacateiros. Os eucaliptais serão, contudo, a monocultura que mais área ocupa em Portugal, devido ao seu rápido crescimento e popularidade na exploração da indústria do papel.

No contexto específico do território de Vila do Conde, que motivou o desenvolvimento desta investigação e prática artística, a paisagem constrói-se precisamente de campos de milho, que servem a indústria, e exploração leiteira e pecuária. Esta transformação territorial forçada, que tem vindo a crescer nos últimos anos, materializa as tensões entre o progresso tecnológico e a sustentabilidade ambiental: atualmente, o milho é o único organismo geneticamente modificado autorizado para cultivo em Portugal.

Figura 2 – Imagem de satélite de Vila do Conde, onde é evidente a exploração de monoculturas como o milho e o eucalipto.

A componente prática desta investigação procura, assim, traduzir na sua condição material, o estado de desgaste progressivo das paisagens naturais através da industrialização. Através de uma exploração da saturação e da repetição de imagens capturadas do ponto de vista de máquinas agrícolas, pretende-se refletir sobre a correspondência estética entre a degradação ecológica e a desintegração da imagem. Assim, surge a fragmentação no processo artístico, como se a imagem em movimento fosse um espelho, um duplo dos solos e da paisagem, que se vai deteriorando ao longo do tempo e em consequência das contínuas e insistentes repetições que surgem no processo de montagem. A fragmentação das imagens – e nas imagens – não só contribui para a sua re-imaginação, como também pode criar uma sensação de desintegração da sua dimensão espácio-temporal. Os fragmentos continuarão sempre a ser fragmentos e, através deles, não há um verdadeiro sentido de quando uma ação começa ou termina.

Ao mesmo tempo que incorpora a experiência sensorial do olhar sobre a paisagem e o mundo vegetal, onde o tempo se inscreve de forma cíclica, mas não linear, o processo de fragmentação aprofunda-se num ato transformador que vai para além da coerência estética das imagens. É nesta passagem entre a experiência sensorial e a degradação técnica que procuramos compreender como a imagem fotográfica destes lugares, posteriormente colocada em movimento, participa, também ela, num ciclo de desgaste e recomposição. Será, por isso, na união ou justaposição destes fragmentos, e na relação que mantêm com a escala e as distâncias, que nos confrontamos com verdades mais profundas sobre a nossa existência.

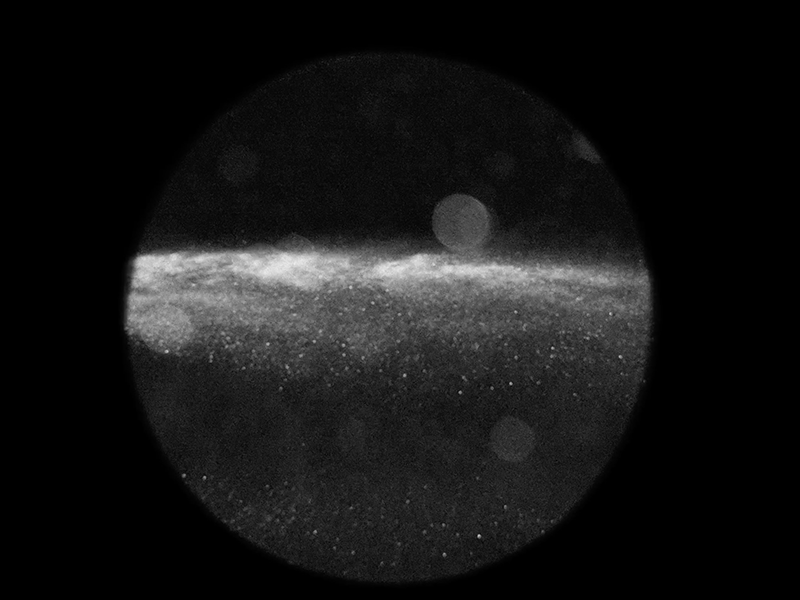

Figura 3 – Crescimento do milho © Francisca Dores (2025)

O processo fotográfico acontece à noite, momento em que os faróis dos tratores iluminam os campos, invertendo o ciclo natural, dependente da luz solar, da agricultura manual. A degradação da imagem em movimento anuncia-se como dispositivo expressivo que fragmenta e intensifica a simulação em poucos minutos do período de crescimento do milho, que ocorreu entre os meses de abril e julho de 2025. A repetição das séries fotográficas dos campos em crescimento articula-se, por isso, com o gesto industrial, latente, que é simultaneamente distante e possessivo, mas também microscópico e próximo. Nesta tensão entre presença e ausência, fundem-se imagens da superfície lunar, registadas pela NASA, sobrepostas com os registos de satélite dos campos agrícolas (figura índice) e fotográficos do crescimento do milho (figura 3). Desta sobreposição surge também uma evocação cósmica (figura 4), onde a planta se inscreve numa relação com o mundo.

Figura 4 – Rega noturna do milho © Francisca Dores (2025)

Recordamos, por isso, o pensamento de Emanuelle Coccia (n. 1976) quando afirma que “interrogar as plantas equivale a compreender o que significa estar-no-mundo” (Coccia, 2019, p. 23). A planta será, por isso, a “forma mais intensa (…) do ser-no-mundo” (Coccia, 2019, p. 23). Esta nova forma de colonização, que se intensifica a partir da “Revolução Verde”, rompe com a natureza e a condição fundamental das plantas, isto é, a sua capacidade de existir no mundo sem necessitar de “mediação de outros seres vivos para sobreviverem.” (Coccia, 2019, p. 24) Por isso podemos afirmar que as plantas “fazem o mundo” (Coccia, 2019, p. 25) e que as suas sementes se revelam como lugares onde a matéria e o pensamento coexistem, onde o gesto de habitar o mundo é simultaneamente físico e racional. Como escreve Coccia, a semente é o espaço em que o “acto da razão coabita com o devir da matéria” (Coccia, 2019, pp. 30, 31) e, portanto, não será propriedade de um sujeito, mas uma inscrição cósmica no próprio ser das coisas. Ao contrastar essa fusão originária com a violência das lógicas extrativas (a exploração agrícola industrial, as monoculturas, etc.) e classificatórias do olhar botânico moderno torna-se evidente o paradoxo: ao tentar dominar a Terra através da indústria e da ciência, afastamo-nos daquilo que as plantas, silenciosamente, nos ensinam sobre a possibilidade de estar-no-mundo sem o possuir.

Bibliografia:

Carson, R. (1962). Silent Spring. The Riverside Press Cambridge.

Coccia, E. (2019). A Vida das Plantas: Uma Metafísica da Mistura. Documenta.

Jameson, F. (2010). Periodizing the 60s. The 60’s without Apology (Spring – Summer, 1984), 9, 178–209.