Assistimos a um crescimento da produção e do consumo sem precedentes, acompanhado pelo igualmente crescente risco de esgotamento dos recursos naturais, pela aceleração da destruição do ecossistema habitável, pelo crescimento da desigualdade global, pela transferência do poder político dos cidadãos e dos seus representantes, democraticamente eleitos, para as elites e déspotas populistas (de esquerda e de direita), pela sobreposição das corporações multinacionais e do setor financeiro aos próprios Estados, manipulando regras e leis.

Mas o mundo também regista uma prosperidade sem precedentes, uma profusa quantidade de bens, serviços e tempo livre, que a primeira classe da economia global pode desfrutar, bem como os medos, deceções, insegurança e uma sensação de privação, que ensombram a restante maioria, sob uma aparência estetizada e polida de normalidade.

O ambiente humano global inclui e incorpora extensões tecnológicas, e estas nunca são apenas complementos: elas têm o poder de alterar sensibilidades e capacidades, noções do próprio e do outro, ideias de privacidade e propriedade, orientações no espaço e no tempo. O papel da tecnologia na arte, em particular dos novos média digitais, representa também uma teia complexa de influências e consequências, muitas das quais estão agora a instalar-se e a desenvolver-se, sob os auspícios das economias da atenção e da experiência.

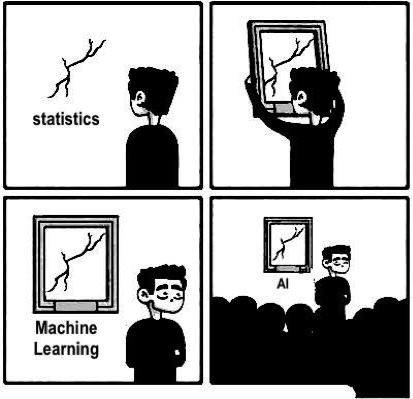

A pós-convergência da arte dos novos média [1] determina que ela pode mimetizar-se em qualquer outra prática artística, podendo assim tornar-se também em mais uma forma de embelezamento do quotidiano, gerando uma quantidade de obras, frequentemente voláteis, efémeras, decorativas e pouco memoráveis. Mas essa pós-convergência pode também levar a arte digital a seguir as pisadas daqueles que insistem em questionar a dignidade, utilidade, democraticidade e acessibilidade da arte, numa sociedade recheada de inutilidades, onde a democracia esconde uma escolha perpétua entre A e B e a as assimetrias sociais são gritantes, onde existe toda uma Humanidade invisível. A arte dos novos média pode contribuir para essa visibilidade, com vantagem sobre as outras formas e práticas artísticas, porque fala a linguagem da atualidade, porque acede às suas redes de comunicação, porque se pode insinuar enquanto embelezamento, e questionar a seu coberto. Numa era de excessos – de consumo, de selfies, de arties (uma selfie tirada junto a uma obra de arte), de turismo invasivo e superficial, do efémero – a média-arte digital pode invadir todos aqueles territórios, hackeá-los e, como nenhuma outra forma de arte, colocar perguntas, dar respostas, jogar jogos com revelações, contar histórias sem fim, mas com propósito, fazer-nos olhar para nós próprios através dos ecrãs onde não nos (re)vemos dias a fio, mas para os quais olhamos de minuto a minuto.

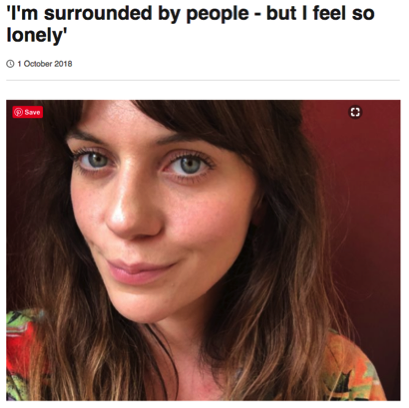

Paradoxalmente, as redes interconectadas de comunicação digital parecem conduzir a um conformismo e comodismo na vida real, contrastado com as petições, confrontos escritos e memes online, um pálido reflexo do ativismo de outros tempos, mas dele perigosamente travestido e manipulável.

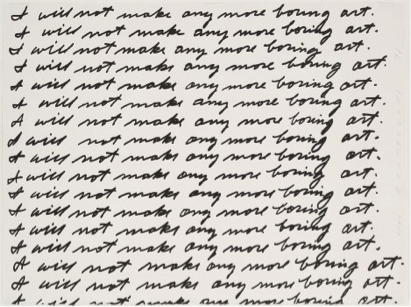

A prática artística encontra-se maioritariamente desfuncionalizada, desprovida de uma missão transformadora, em grande parte reduzida a mera decoração e entretenimento. A velocidade e densidade de produção de conteúdos estetizados, em que vários milhões de ficheiros são carregados diariamente para as múltiplas redes sociais, determina ainda a sua extrema volatilidade e efemeridade. Misturam-se chavões pseudo-sociais com outros tantos de pseudo-inovação tecnológica, na sofreguidão da busca pela novidade e atenção: fluidez de género e realidade aumentada, wanderlust e inteligência artificial, segundo renascimento e ciberfeminismo.

Outrora as vanguardas artísticas, recusando a aceitação passiva da autoridade criativa, estética e política das fontes distribuidoras, utilizavam os materiais existentes de forma adulterada e criativa, numa espécie de hacking dos respetivos suportes, para gerarem o seu próprio conjunto de ideais e valores, em conflito assumido com a cultura de massas. Atualmente, muito do remix digital que ocorre sobre produtos e marcas, é frequentemente promovido pelas próprias marcas, como, por exemplo, a campanha #TFWGucci.

Os trend-setters, ou influenciadores digitais, são disputados por empresas e mass-media, e por eles também transformados em estrelas mediáticas, ao serviço do lucro corporativo: é crucial inundar o mercado com produtos vagamente semelhantes (e convém notar que entre esses produtos estão artistas e as respetivas obras de arte), assegurando a captação de atenção sobre a concorrência, na expetativa de que um desses produtos se destaque e ganhe tração própria, ou – usando a expressão moderna – que se torne viral.

Mas a fruição da maior parte dos conteúdos, artísticos ou não, nas redes sociais é, cada vez mais, e paradoxalmente, um ato individual, realizado no menor espaço de tempo possível: apenas o suficiente para avaliar a reação imediata (gosto?) e decidir da partilha, frequentemente em consonância estética com o feed. A real fruição não é conjunta, por mais partilhas que origine.

A pós-modernidade é palco de representações e imagens com alta carga de apelo emocional, polido e vibrante, todas mostradas como sendo o futuro, mas de onde a inovação ideológica está ausente. “A forma precede a função” parece ter-se tornado o epíteto do homem pós-moderno, mais preocupado com o que parece do que com o que é. E tudo e todos se parecem.

Como dizia Baudrillard[2], dissimular é fingir não ter o que se tem; simular é fingir ter o que não se tem. O primeiro implica a presença, o segundo a ausência. E o digital, já o sabemos a múltiplos níveis, é a ferramenta de eleição da simulação e, portanto, da ausência.

Foster[3] também menciona uma tendência crescente de absolutismo estético, guiada pela viabilidade comercial e pelo entretecimento das redes de comunicação com mecanismos de captação de atenção. Para ele, o fascínio e o êxtase destas redes aniquilam a paixão, é forçada a extroversão de toda a interioridade e injetada à força toda a exterioridade, como um imperativo categórico da comunicação.

A visão crítica de Foster entende o ecossistema como sendo povoado por zombies artísticos (instituições, artistas e obras), muito semelhantes entre si, em movimento constante, mas sem vida, no sentido mais nobre do termo, talvez porque se fale demais em criatividade, interatividade e tecnologia, e de menos em pensamento crítico, ideologia e liberdade criativa [4, 5]. A criatividade não deveria estar limitada pelos imperativos e generativos da atenção e da experiência, da promiscuidade de estímulos e da superexposição comunicacional.

E neste cenário será possível uma vanguarda de artistas/ativistas – ou artivistas – desenvolver-se, sem ser imediatamente devorada pela análise de tendências e transformada em produto?

Depois do media-hacking dos Dada, os artistas conceptuais, herdeiros de um certo espírito boémio, crítico do conformismo e da hierarquia burguesa do século XIX [6], podem ter aberto a porta a um tipo de hacking ontológico a partir da década de 1960, quando declararam querer ser os seus próprios críticos e teóricos, ou quando apresentaram rabiscos, partituras, equações matemáticas ou performances como novas formas de arte.

Em vez de se submeter a um certo número de possibilidades impostas pelo aparato técnico-consumista, há uma corrente artística que herda este espírito e subverte continuamente a função das ferramentas digitais de criação e comunicação, os dispositivos móveis e respetivo software, e que os maneja no sentido contrário da sua produtividade programada.

O hacking, que saiu da universidade pela porta dos dormitórios dos estudantes, regressou pela porta grande: atualmente o MIT patrocina um programa chamado Hacking Arts, o departamento de arte da Universidade de Chicago tem um Hack Arts Lab, e o Instituto Superior Técnico – e muitas universidades pelo mundo fora – organiza Hackathons. O hacking legalizou-se e está na moda.

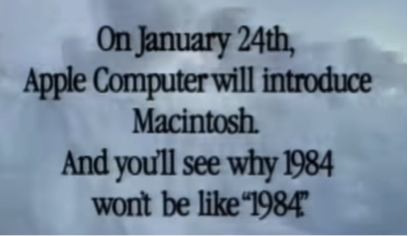

No icónico anúncio para computadores pessoais da Apple – 1984 – o indivíduo rebelde é aquele que rejeita as grandes marcas, na época simbolizadas pela IBM, a favor de outro produto alternativo. Mas, ao aderirem ao processo, os próprios rebeldes ajudam a transformar o produto alternativo numa grande marca e, neste exemplo em particular, superando em penetração de mercado, dimensão e simbologia, o próprio gigante que afirmavam combater.

De igual forma, o estilo de vida boémio celebrado por Florida [7] tornou-se uma fonte de novos bens e serviços. Na versão capitalista da boémia, o desejo de se destacar da multidão ou expressar a própria individualidade é sobretudo articulado através de compras e consumo. Na verdade a crítica da sociedade de massas tem sido uma das forças mais poderosas que impulsionaram o consumismo nos últimos quarenta anos [8], abrindo caminho para a especulação de que, qualquer ação crítica – incluindo o artivismo – que não seja planeada contemplando todas as potenciais implicações, variáveis e reações, pode vir a ser responsabilizada pelo efeito oposto ao que pretende originalmente alcançar.

As galerias, festivais, circuitos de exposição/exibição e os próprios colecionadores, incentivam os artistas a produzir mais do que o mercado quer: aquilo que atrai o público. Consegue-se distinguir entre uma orientação a produtos ou a projetos: os artistas orientados a produtos encaram uma obra de arte como um produto, que responde a uma solicitação; os artistas orientados a projetos pensam em desenvolvimentos mais longos e sustentados, com substância e ideologia.

Mas a verdade é que todos os artistas precisam de sobreviver e há autores que avançam a ideia de que só os artistas com bom suporte financeiro (habitualmente dinheiro familiar, herança ou pedigree e conexões que permitem o acesso à estabilidade financeira) conseguem dedicar-se a projetos artísticos, enquanto CEO’s da sua própria “Me, Inc.”.

Embora pareça que os empreendedores tendem a ter uma propensão admirável para o risco, geralmente é o acesso ao dinheiro que lhes permite correr riscos com sucesso, e esse acesso não é tão facilitado para os artistas, nem os artistas estão tão sensibilizados para se tornarem empreendedores. Afinal, a ocupação de docente, gestor ou investigador assegura a sobrevivência. Há ainda artistas que descrevem uma crescente sensação de crise, sendo que o clima económico atual tem semelhanças com a prática artística de há 300 anos – a diversão dos ricos, a decoração de espaços elitistas, o entretenimento para quem pode pagar, ao invés de um imperativo cultural. Nas palavras de uma pessoa das relações do autor, que solicitou anonimato, “quando não tens fome, é mais fácil ser criativo”.

Mas, atualmente será que quando os artivistas infiltram as redes e os sistemas culturais e alteram a sua codificação de forma crítica, frequentemente subversiva, como um jogo cujas regras mudam permanentemente, lidando com códigos, mensagens e valores sociais, onde tudo é fluxo, potencial e mutação, eles poderão também estar, na verdade, a tornar aceitável, legal, institucional essa mesma subversão? E nesse caso, qual o caminho para evitar a zombieficação criativa e artística?

O segredo parece residir na aceitação de que qualquer prática transgressora (ou de vanguarda), em algum dado momento, irá ser normalizada e adotada pelo mainstream, devendo então proceder-se de imediato à sua substituição por outra. O HackValue[9] traduz-se numa prática artística e cultural, em que se incorporam na própria arte, como parte do seu medium, os mecanismos estabelecidos e os contextos sociais com ressonâncias profundas, sobre eles exercendo um olhar crítico. Essa prática artística desencarcera o que estava selado e contido, aligeira as rédeas do que amortece a nossa coragem para explorar para além das interfaces, para abrir as caixas pretas, e para desafiar a nossa imaginação… sem ser nos nossos próprios termos, na segurança do que nos é familiar.

Paquet, no vídeo acima, sugere o seguinte algoritmo:

- Observar;

- Encontrar a falha, o ponto de entrada;

- Criar arte; fazer algo novo;

- Encontrar os outros (que também encontraram o ponto de entrada); encontrar os melhores;

- Catalisar; trabalhar como grupo;

- Explorar a codificação/linguagem;

- Institucionalizar; criar formas definidas de interação;

- Largar; quando chega o conforto, chega também o momento de partir noutra direção;

- Regressar a 1.

É, portanto, necessário ir mais longe do que o simples hacking tecnológico: trata-se do hacking do self. Ao procurar disromper os nossos próprios mecanismos e contextos criativos, procuram-se simultaneamente abordagens frescas, tanto para ver, como para pensar a vida, o ser e a arte. Reclamam-se, assim, contextos artísticos e humanos para além dos instituídos, cujo controle está habitualmente fora do alcance dos próprios indivíduos.

O HackValue pode ser um jogo, um estímulo para a imaginação, um apelo para a capacidade de nos deslumbrarmos, de ir para além do tédio de uma vida dominada pelo consumo. O que liga os seus praticantes não é só o sentido de aventura, de iniciar experiências em diferentes formas de ver, ser e pensar; mas também as intenções partilhadas de reduzir as restrições, distrações e interações que dominam as interfaces culturais, as fachadas e estruturas sociais que nos rodeiam, seja ao nível da nossa relação com a comida, o turismo, os museus, as galerias, a tecnologia, as crenças ou a ética comunitária.

É esta capacidade de viver a prática artística entre limites, entre perpetuação ou disrupção, entre físico e virtual, entre real e fake, entre propriedade e experiência, afetar e ser afetado, que tem o potencial de levar os artistas que trabalham com os média digitais a assumir, mais do que noutras áreas, uma indeterminação categórica essencial: ser simultaneamente partícula e onda, como a luz – ser artista e hacker, presença e ausência, gestor de um centro de investigação, ou docente universitário. É um mecanismo mimético de sobrevivência, e fazem-no porque na verdade eles são isso tudo.

Bem-vindos à era da arte quântica.

Referências:

[1] Nash, A. (2015). Anaesthetics of digital virtual environments,in D. Doyle (ed.). New Opportunities for ArtisticPractice in Virtual Worlds, IGI Global, pp. 1-22.

[2] Baudrillard, J. (1988). SelectedWritings. Stanford: Stanford UniversityPress, p. 166.

[3] Foster, H. (2015). Bad New Days – Art, Criticism, Emergency. London, New York: Verso.

[4] Jeanes, E. L. (2006). ResistingCreativity, Creating the New. A Deleuzian Perspective on Creativity. Creativity and InnovationManagement. Vol. 15, nº 2, pp. 127-134.

[5] Taylor, S. &Littleton, K. (2016). Contemporaryidentities of creativity and creativework. Routledge.

[6] Boltanski, L. &Chiapello, E. (2005). The New Spirit of Capitalism. London: Verso.

[7] Florida, R. L. (2002). The rise of the creativeclass: and howit’stransformingwork, leisure, community and everydaylife. New York: BasicBooks.

[8] Heath, J. e Potter, A. (2005). The Rebel Sell: How the counterculturebecameconsumerculture.Chichester, West Sussex: CapstonePublishing.

[9] Garret, M. (2013). Furtherfield and Contemporary Art Culture – WhereWe Are Now. https://www.furtherfield.org/furtherfield-and-contemporary-art-culture-where-we-are-now/ [acedido a 2019/4/3]

Nota: a ligação aparentemente não funciona no navegador Chrome, mas foi testada com sucesso em Safari e Firefox.