Aparição de Campo Marte (Veneza, 2016)

Correio para uma rua: “LE/GA”

Eram onze da manhã e tinha até à uma da tarde, hora de encontro para almoço com Polina, para vaguear sozinho por Veneza. Comigo tinha: o meu telemóvel, uma caneta e quatro folhas de papel A4, que havia trazido para uma eventual aparição do aborrecimento. Foi o que aconteceu e comecei a usar as folhas de papel. Decidi fazer delas cartas para as caixas postais de uma rua veneziana. Todas as folhas que utilizei foram, antes da sua colocação nas caixas do correio, dobradas ao meio e carimbadas no centro com um símbolo: uma espiral centrífuga. Assim, enfiei pequenas folhas brancas dobradas sobre si próprias, com pequenas frases, em diversas caixas de correio. O sentido que adotei para a distribuição das folhas seguia as setas até a uma “foz” com o Grande Canal de Veneza, as direções desse movimento foram: de Traghetto S. Barnaba até ao Vaporetto. Utilizei dezasseis folhas de papel recortadas manualmente a partir das quatro folhas A4 originais. Uma delas foi usada apenas para apontamentos. Assim, foram entregues 15 cartas; o número 15 não tem aqui significado algum.

Após a entrega das folhas/cartas deparei-me com o nome desta calle, um nome-partido… deste surgiu um engraçado jogo: rua/não-rua, destinatários/não-pessoas. Outro dos interesses foi, entre os jogos como os que já anunciei, na própria imagem, o azul sombrio do terço mais à direita e dos fios elétricos que relembram uma espécie de ícone messiânico. A rua com aberturas de signos murmura simultaneamente a brincadeira da distribuição (não a distribuição de partilhar uma mensagem com algum fim, mas sim a distribuição como um trabalho de «criaturizar» um outro, de um outro espaço). É também, no nosso mundo espectral, a queda do fantasma-guiador e a partir daqui que se compõe a seguinte brincadeira: «LE/GA ≠ LEGAL», o último L é aqui essencial, é a positividade, tanto quanto o que parte a palavra a meio por diversão contingente, isto é, a própria erosão da cidade, o meu ser-linguístico… mais coisas… por aí… «LE/GA» é uma espécie de som de bebé culpado.

Calle

Segue a lista das frases, números de rua e nomes dos destinatários das folhas que distribuí, pois por boa sorte, os nomes dos proprietários das casas venezianas estão incrustados no metal que vê sobressair de si as campainhas ou a caixa postal: 1) «This is not a bill, it’s fun» – 2770, Petailli; 2) «This is not a piece of art» – 2772 A, Saccomani; 3) «This is no more than you» – 2781, Dosi; 4) «This is not regular mail» – 2784, Mescalchin; 5) «This is not written in italian» – 2804, R. e F. Scarpa; 6) «This is not important» – 2803/2802, A. Tonon/ E. Bevin; 7) «This is just a paper with words» – 2800 A, Studio d’Architetura, Lucia Pavane; 8) «This is this, although it isn’t» – 2800, B. F. Riavetz; 9) «This is a product of a non-italian person» – 2787, P. Sambo/G. Curtolo; 10) «This is a rescue scream, but not mine» – 2787, Rigo Scarpa; 11) «This is man, he writes in paper since… – 2799, Lucia Forno Marghella; 12) «This can get wet, the ink will die» – 2788, Chiari/ Enrico; 13) «This has been here forever» – 2798, F. M. Zecchi; 14) «This… what’s this?» – 2797, Gasparoni; (15) «This is not food, but for me you can eat what you like» – 2796, Donati.

Um pensamento rapidamente me percorreu ao ter esta lista à frente: «agora que tenho todas estas moradas e nomes, um prolongamento deste “fazer” poderia ser encetado, mas apenas como uma comunicação minha com caixas de correio de uma rua de Veneza». O tempo da distribuição foi de mais ou menos 15 minutos. A escolha do local, o processo de divisão e escrita das folhas, culminando no fim da distribuição, terá levado uma hora já que, por sorte, pouco após a última entrega o tocar das 12:00 ecoou pelas muitas igrejas.

Impressões em off

Perto de Santa Marta, onde habitam um instituto de arquitetura e uma escola de artes, já nas imediações de uma área industrial, deparámo-nos, eu e Polina, já depois do almoço, com um amontoamento de lixo eletrónico contíguo à saída do campus. Ao remexer, acabei por descompor uma impressora, daqui se fez tudo o resto: o dedilhar nos tinteiros; o atirar ao ar, o pó inflamável… Várias pessoas, ao entrar no campus, já após estas ações, riram-se com a confusão deixada. Para a primeira peça retirei os tinteiros, dedilhando algumas vezes nos seus rolos de cor. Deixei assim as minhas impressões digitais nos tinteiros da impressora-morta, desconectada. O último tinteiro (K) foi colocado depois, por Polina. Perto da gruta dos tinteiros da impressora, do seu lado direito, existia um pequeno compartimento com um recipiente azul-acinzentado, onde encontrei um pó. Decidi então atirar o pó aos ditames da gravidade. Sem nenhuma finalidade ou buscar-efeito específico, o pó, explosivo-azul, foi caindo e deixando as suas marcas de impacto no pavimento, o jogo entre os signos urbanos do azul e do amarelo é aqui importante: um pela sua aleatoriedade e invocação messiânica, o outro pelo seu normativo-manchado. O pó da impressora aparece como uma nova possibilidade para o imprimir daquela máquina, um «outro orgasmo», um outro recipiente. É relevante o jogo desse pó, já que, em funcionamento, se a impressora sobreaquecer anormalmente este pode até fazê-la explodir. Aqui, por outro lado, a sua explosão foi exterior à impressora, deixando, no entanto, marcas nesta. O manchar é relevante, como a ausência do papel ou, melhor, a sua transfiguração em chão, folhas, lixo contíguo, e por aí.

Amontoamento de lixo eletrónico

Primeira peça

Atirar o pó aos ditames da gravidade

Marcas de impacto no pavimento

3 pedaços numerados

Chegados a um aterro ferroviário os estímulos intensificaram-se. A matéria estava ali, numa miríade de formas e pesos. Pronta para ser reinventada no pós-contemplar de alguém. 14185/14255/16(?)60. Os três cortes de linha foram resgatados de diferentes locais e colocados em toque próximo a um acumular de linhas-obsoletas. O seu fingimento é tanto explícito como poderá ser esquecido, é tudo sempre uma questão de perspetiva. O número que representei com (?), podendo ser um 3 ou um 4 ou até um 5, é tão essencial para o questionamento que a imagem oferece como a irreverência do posicionamento não posicionado do pedaço 14255. O colocar em toque destes três cortes dá-nos um novo fragmento de linha que se compõe num seguimento em que a numeração cai sobre a sua recomposição. Não quero com isto inventar uma nova conexão matemática que justifique o seu novo posicionamento. O objetivo é o contrário, é restituir-lhes a desconexão matemática, para que apareça o ferro, a sua forma, a sua divisão, o seu anterior local desconexo, o seu juntar em mina, em possibilidade e outra-fundição. O colocar do último corte, à direita, o do número desconhecido, foi, pelo seu peso, algo que exigiu ainda um grande esforço. A partir daqui algo se denotou na manipulação dos materiais do aterro quando o abandonei, senti exemplo do cheiro e da sujidade das minhas mãos, que haviam estado em construção. Senti um cansaço de quem esteve a construir. Uma construção de capital meu-e-nosso. Uma experimentação de um fazer desfazendo… num género de processo de individuação técnica.

Aterro ferroviário

14185/14255/16(?)60

Especiarias no espaço: temperar o chão

O conjunto seguinte teve várias fases, entrelaçando-se temporalmente com outras peças. Polina, a meu pedido ou por seu próprio, entretanto efetuou a maior parte dos movimentos aqui demonstrados, conseguindo eu, com isto, uma ainda maior distanciação do produto. Os seus pés, como os meus, entre os materiais e a sua reocupação são aqui nódulos essenciais. O caminho dos nossos pés foi sendo feito, como sempre o é. As imagens foram assim obtidas através do pisar de vários materiais rochosos e metálicos. Estes foram deixando as suas marcas entre os níveis e desníveis do chão da estação. Os métodos deste pisar, as suas danças, variaram: nuns movimentos rodou-se o pé entre as texturas, noutros alongou-se o seu fio ou demarcaram,-se ainda mais, as suas fronteiras de relevo. A primeira imagem foi composta tanto pelo atirar das especiarias, minerais coloridos contíguos ao chão, como pelos movimentos de desempoeirar, a branco, operados pelos pés e sua interface. A segunda imagem mostra uma das paletas minerais que tínhamos à disposição dos nossos pés. A terceira imagem é como um ícone do nosso Campo, o fragmento férreo, no seu semiafundar comunica com um montinho de especiarias previamente desfeitas. Ambos possibilitam. Ambos descaem sobre o desuso do local. O moer-rocha, o mecânico desse trabalho, é aqui tão importante quanto a sua disseminação, os pés são o veículo tanto dessa ação como da nossa própria errância. A mão recolhe potenciais especiarias, o pé torna-as finas o suficiente para o seu delicado emergir, o chão deixa-se temperar.

Primeira imagem

Segunda imagem

Terceira imagem

Polina deixou-se ir nesse movimento pedestre de temperar o espaço. Os rastos das inscrições pedestres da quarta imagem, algo extremamente comunicante da estética desta nossa experiência, descem para o nível dos carris onde, paralelamente, Polina constrói uma linha hesitante e fragmentada indo e vindo. Nesta fase não existiu qualquer direção da minha parte; os pés de Polina, após as experiências anteriores, adiantaram-se e compuseram estas criaturas. O trilho contíguo aos carris, entre a estação-inútil e a via férrea-inútil, soa menos a sangue do que aparenta, embora o possa ser na hora. Talvez esteja mais perto de um arrastar dos pés num corredor, sujando o seu espaço, neste caso, entre outras paredes, sujando o espaço entre a estação (passageiros) e a linha (transporte). Polina tornou-se passageira da vontade dos seus pés. Estes vão fazendo a linha que, como se observa na última imagem, culmina num montinho de entulho que impediria o «temperar» de continuar. A estação é o início e o fim-do-gozo, a viagem é a sorte de não ver-fim, quem comanda é o espaço, quem obedece são os pés, quem se diverte somos nós.

Quarta imagem

Linha hesitante e fragmentada

A partir de duas linhas, que por acaso para nós ali estavam, eu e Polina preparámos a nossa última coreografia pedestre. Durante mais ou menos um minuto, num espaço de mais ou menos dois metros quadrados, onde previamente havíamos inserido especiarias, esgravatámos o chão. O resultado, a coisa mais produtiva que apareceu, vindo a nós numa língua, num objeto: a ignição de uma vela. Esta vela trouxe-me inúmeros jogos à mente: a vela que aparece ao ser feita qualquer coisa (esta) em vez da vela que fará aparecer qualquer coisa quando algo estará a ser feito (a vela-religiosa); a vela como um último reconhecimento do nosso friccionar dos pés, isto é, a vela como a prova da chegada a um fogo, a uma combustão, e a um dispositivo que a sustém; e por aí adiante, que, como sempre, é para onde quisermos.

Ignição de uma vela

A balança a pesar-se

Após o regresso ao espaço do instituto de arquitetura e do aterro ferroviário, que voltei a visitar, no dia 28, procurei um qualquer objeto ou espaço que me permitisse continuar o meu divertimento. Divertimento = ocupação em esquecimento do espaço/tempo. Encontrei, perto de um montinho de coisas colocadas à porta de uma casa, objetos esses sempre com um fascínio especial, de expulsão do privado, uma balança de cozinha. Testei o seu material, tive-a nas mãos durante algum tempo e surgiu-me, ulteriormente, o impulso de a colocar a pesar-se a ela própria.

Impulso de a colocar a pesar-se a ela própria

Procurei de imediato um território estético para a colocar em exposição à lente. A balança chegou-me, a partir desta ideia, como um ícone daquilo que os meus pensamentos se tinham vindo a ocupar, daí a necessidade de caçar um espaço visual para a «adorar» futuramente. Uma espécie de altar. A balança, esse aparelho que permite a leitura de uma convenção do real (peso) em silêncio, tem, ela própria, por estar no espaço de ser possível de ler, um determinado peso. Esse peso aparece, claramente, na sua simples inversão (neste caso específico deste objeto técnico concreto). A inversão (seja ela de que tipo for) do aparelho que dispõe uma convenção do real (uma episteme científica, industrial, etc.) é a prova de que o próprio real apenas surge através de uma mediação técnico-histórica. O uso poético desse tipo de aparelhos coloca-os sobre o outro lado de uma espécie de câmara obscura.

A balança em zero (a utilizar, a que marca 0,00kg) mantém-se assim por nada ter para ler, mesmo existindo a força vertical que a pressiona (não aparente apenas por questões de sensibilidade), tenhamos obviamente essa balança no chão como prova da existência desse «não-sensível». A balança invertida, tenha-se como exemplo a nossa imagem, é vítima do seu próprio peso perante o que não demonstrava ser sensível: o valor apresentado > 0,00kg é a sua fragilidade do real. A aparição do peso dos aparelhos de pesagem recorda a sua existência material, o neutro apenas se dispõe, nunca existe, isto é, a balança nunca está no zero. Embora tudo isto seja de certa forma explícito há qualquer coisa neste jogo que pode expandir esta análise, e tal coisa passará pelo retorno ao tema da leitura e consequentemente ao tema da inscrição.

Tenhamos então a balança como o aparelho de leitura e o peso como aquilo que se inscreve nesta, aparecendo como uma escrita passível de ser entendida. A balança que se pesa a ela própria, a balança-peso, lê a sua própria escrita, isto é, a sua representação, o seu ícone, coloca-nos sobre a reflexão da subjetivação dos aparelhos técnicos. O surplus desta balança é qualquer coisa de produtivo para a sua própria constituição; interrompe, nunca removendo, a linha de poder que a atravessa, permite como a minha leitura de mim, uma qualquer resistência ao espaço que sempre me terá. A balança a pesar-se aproxima-nos, ontologicamente, por via da nossa ação simbólica, aos inanimados que nos animam o real. Que lhe dão peso.

O tapete deslocado

Estava sentado entre a pedra e o canal no limite da Fondamenta Burchielle quando um jornal caiu de uma das caixas de correio. Neste movimento inverso inesperado, aquela vibração, por pouca que fosse, assustou-me, perante o silêncio caloroso que a anterior interação solar me havia concedido. Este acaso divertido, a fuga do privado daquela mensagem colocou-me a olhar para as portas, para as caixas de correio, para as janelas… Para onde outras mensagens se pudessem jogar. Reparei que as portas mais próximas de mim não tinham um tapete; olhei um pouco para o contínuo da rua e avistei um tapete a secar junto a outra porta. Decidi então deslocar o tapete da sua porta original para a porta da qual caiu o jornal, resultando isto na seguinte imagem. Esta imagem mantém o signo da mensagem, o jornal no chão, e através da deslocação do tapete oferece um divertido acontecimento. Os pés que terão de percorrer aquele tapete poderão ser distintos, a informação que chega ao tapete pode alterar-se, ou, mais obviamente, o morador da casa da última imagem pode, reparando nesta anomalia, redeslocar o tapete que não é seu e aqui o jogo da mensagem continuará, onde colocará este o tapete? Será este colocado no espaço de «ser-tapete», à porta de outra casa? Será apenas afastado com o pé daquele espaço semiprivado, como o jornal tornado lixo? Será colocado a «secar» noutro local? Esta experiência, que partiu de um acaso, continuou num irónico deslocar de informação e evoluiu para uma transladação de um jogo de pés, trabalhando, essencialmente, a informação que desloca o regime dos pés.

Entre a pedra e o canal

Tapete a secar junto a outra porta

Porta original

Seguinte imagem

O jogo da cortina

Encontrei uma porta, e mais que tudo, encontrei a passividade da sua cortina. Os arranjos que fiz e não fiz na porta não se podem afastar de um jogo entre: ação negada ou para acontecer (primeira imagem: a porta permanece oculta num múltiplo de possibilidades); possível ação (segunda imagem: abre-se a possibilidade de entrada, mostra-se a maçaneta e um arranjo de hospitalidade) e ação irónica (terceira imagem: onde a cortina, mesmo depois de manipulada e de mostrar a porta permanece como um entrave a uma possível entrada). Esta manipulação da cortina, a luz e sombra que a dividem e o portal que a procede ou antecede estão aqui muito próximos do tema da ópera ou, mais precisamente, da estética de Vermeer.

Primeira imagem

Segunda imagem

Terceira imagem

A captação tem a cortina como uma primeira resistência ou cedência em mostrar uma possível intrusão, a cortina tanto separa quanto nos dá a hipótese de entrar num outro espaço, numa casa narrativa. A porta poderá ser um dos olhares para o exterior das figuras de Vermeer, a porta aponta para outra coisa, aqui não para um exterior de luz, mas invertendo a camera obscura para um interior de obscuridade. A porta e este jogo da cortina invertem a estética de Vermeer, colocam o nosso olho não no que a figura vê, mas antes na porta como o próprio olho para um espaço desconhecido. Digamos que tudo isto poderia ser resumido por um género de olhar psicanalítico.

A doação de um sangue

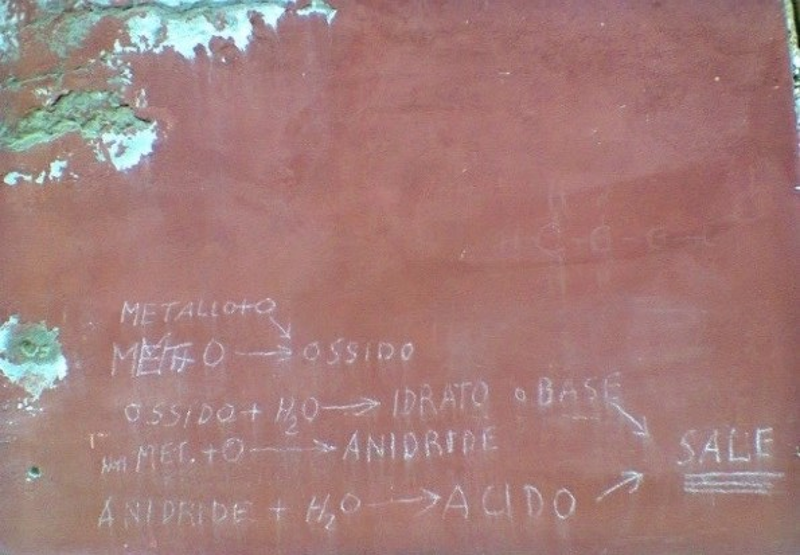

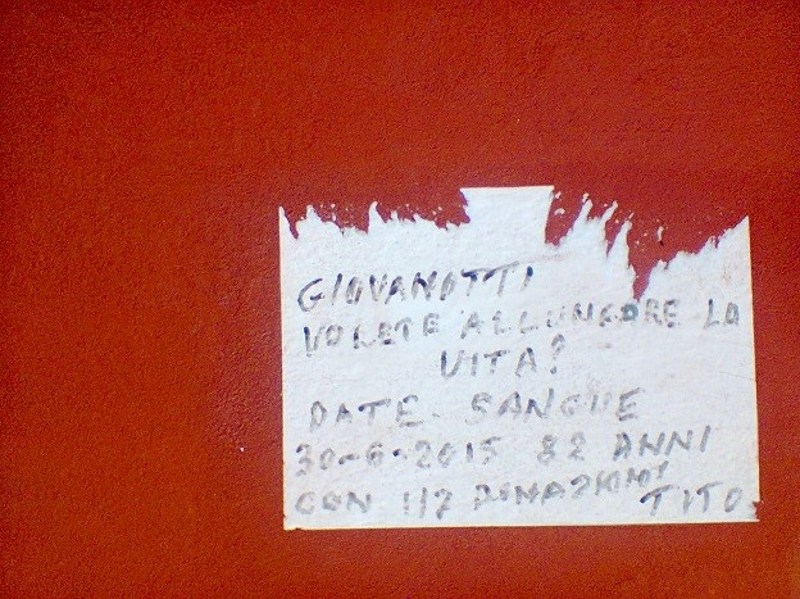

Deparei-me com dois textos de parede muito interessantes e que me tinham escapado totalmente na anterior passagem por aquele sítio. A simultaneidade da sua aparição condicionou o trabalho sobre os dois. A estranheza da fórmula química foi sendo digerida, com o seu contingente conteúdo. Eis que mais tarde me deparo com a segunda imagem: um pedido de doação de sangue já com um signo de erosão urbana. Primeiramente pensei em me cortar um pouco, com a descontração de Husserl, inscrevendo o meu output no branco do próprio pedido, mas, em vez disso, cheguei a uma mais divertida reação.

Estranho da fórmula química

Pedido de doação de sangue

Divertida reação

Retirei um pouco da tinta da parede, extraí um pouco da minha saliva e remexendo em ambos com o meu dedo obtive um vermelho que digitei sobre o branco do pedido. Em vez de me cortar simulei tecnicamente o meu próprio corte, criei um outro-sangue, sangue esse composto pela minha saliva e por tinta industrial solidificada. O meu dedo em vez de vítima tornou-se num género de pincel/aparelho de moagem, esmagamento, mistura, desconstrução. Podemos ter este sangue como o sal, e aqui começa a conexão com o primeiro painel, na medida em que este sangue conservou mineralmente o meu próprio sangue. Digamos que a própria marcação na parede e a forma de chegar ao sal é esse jogo entre química e física, o sal dantes era apenas «tirado do mar», o sangue dantes era tirado de mim. Ou seja, agora o sal pode ser obtido por um outro processo, um que pode ser explicitamente colocado na parede de uma rua e a doação do meu sangue pode passar a ser, também ela, outra coisa. A simulação do meu sangue é uma resistência tanto à minha verdade sanguínea (onde opera a instituição da clínica) quanto ao próprio processo de desperdício corporal. Ao mesmo tempo este meu ato de doação, jocoso obviamente, corrobora a própria erosão daquele papel, a sua vida efémera, o seu evento requerido, o pequenino e insignificante daquilo em toda a cidade. O sangue extraído é algo muito curioso, tanto se associa à maior barbárie: a guerra contra o corpo e a confirmação do dano – ver sangue –; quanto se apega à visão mais humanista: a solidariedade sanguínea, algo que coloca os nossos fluídos como algo de moralmente produtivo.

Digitei sobre o branco do pedido

Bem, em relação às anteriores experiências em Campo Marte, como as que temperaram o chão, o painel do sal na parede e a sua inscrição metafórica, o temperar daquela parede foi de facto algo muito curioso e impactante. A minha simulação do sangue é como uma fórmula química falsa para obter um determinado resultado, ao invés do sacrifício da carne, o apanágio científico, a minha arcaica fórmula deixa um sangue artificial em que o único output do meu corpo, além claro do ADN do dedo, as peles microscópicas… é a saliva. E bem sabemos o quão esta, mesmo sendo muito normalizada, é menos poderosa do que o sangue. Cuspir para alguém ou deitar sangue em alguém são quase equivalentes, agora fazer alguém cuspir pode ter mecanismos muito mais pacíficos do que fazer alguém sangrar; o mesmo se dirá da relação do eu com os próprios fluídos, o sangue e a saliva trazem sinais de graus muito distintos. A saliva, por exemplo, prepara o alimento para o sangue, o sangue tem-no num estado invisível. A saliva está num nível primário de fluídos, é mais transparente, o sangue é muito mais complexo, tanto que sempre serviu para demonstrar aquelas qualidades específicas de uma boa ou má alma (a relação com a família, com a bondade, com o crime, com a doença, etc.).

O sal científico pode obter-se num laboratório, o sangue simulado pode obter-se em quase qualquer ambiente com engenho; claro que o último nunca será sangue, mas, no entanto, isso não é mau. Há uma imagem cinematográfica clara do possível uso de simulação, que não é mais do que obter uma cor; falo daquela imagem de judeus em campos de concentração a fazer um pequeno corte atrás da orelha para revitalizar a cor da sua própria cara. Digamos que esse sangue, embora seja mesmo real, cai também nesse uso de simulação, pois dispõe de uma cor viva que já não existe. Aquele meu sangue também nunca existirá, pois não teve condições para existir. No exemplo de cima o corte permitia a simulação, no meu caso a recusa do corte permitiu a simulação. Daí a destruição da possibilidade estética nas pessoas colocadas em campos de concentração: são levadas à destruição de si para demonstrar a utilidade de vida em si, em vez de poderem inutilizar a destruição de si para ter a vida em si.

Veritas: a arca frigorífica abandonada da verdade

Junto ao muro de um dos canais de Veneza dispunha-se então este inexplicável objeto: uma arca frigorífica da marca Iberna, abandonada com o signo «levem-me-sou-lixo», sublinhada por duas linhas de fita-cola que nela fixam um cartão, de – VERITAS. Resta saber então que verdade é esta que se dispõe sobre a arca frigorífica: 1) é a demonstração de uma verdade? É a exposição da verdade do objeto técnico na contemporaneidade, na medida em que o que ele representa, a inovação técnica, é precisamente aquilo que o demonstra ser-ultrapassado? Ou seja, a arca frigorífica é sempre, até na sua aparição, um objeto-lixo? O objeto técnico, aquilo que se obtém através de uma procura proveniente de uma nova-necessidade, é sempre, simultaneamente, aquilo que, a qualquer momento, pode ser abandonado? Este objeto é a demonstração de que a técnica contemporânea, na sua indústria de inovação de trazer ao mundo, coloca, sobre tudo o que faz aparecer, duas frases ontológicas e paradoxais, como: «vieste por que és preciso» e «não és preciso, mesmo que tenhas vindo»?; 2) é uma metáfora de acesso à verdade? Terá a arca frigorífica em si algum movimento que demonstre uma pista de verdade? Ou até mesmo a verdade na sua totalidade? Aparecerá a verdade se abrirmos esta arca? Como pode estar ali? Que verdade é a própria verdade se o seu esconderijo é aquela arca frigorífica? Algo mais que um peixe-a-descongelar?; 3) é uma nomeação da verdade-em-si? É a arca frigorífica apenas mais uma das coisas do mundo da verdade? É a VERITAS em si inscrita apenas a reflexão que também ela, como o muro a que ela se encosta, é um objeto do mundo da verdade? É a arca somente a demonstração de que tudo, até o objeto técnico abandonado, é inescapável do rótulo ubíquo de um sistema de verdade?; 4) É um espaço de questionamento da verdade? É a arca frigorífica, neste movimento de quem a nomeou, um local onde a verdade pode ser pensada? É este objeto técnico a metáfora do abandono do questionamento da verdade, sendo, paralelamente, um local para esse processo se reerguer?; 5) É um mero tornar absurdo a verdade? Terá sido colocada a palavra verdade naquele objeto deslocado apenas para que os transeuntes sentissem o quão absurda a própria verdade é? Além destas modalidades de verdade da arca podemos executar um outro movimento, tornando a arca frigorífica em questão na própria verdade e a partir daí observar-lhe alguns traços, como por exemplo: a verdade costumava estar numa casa, num espaço onde era útil, num local onde tinha uma função e uma potência derivada da sua ligação energética; esta verdade está na rua, num espaço onde nada pode fazer a não ser «estar-lá», num local onde está desterrada da sua potência e da sua ligação energética. Assim, a verdade, como arca frigorífica, como esta em especial, só pode ser reatualizada se for levada para um espaço onde regresse à sua potência. A rua onde ela se encontra não lhe possibilita qualquer hipótese de ser, a verdade só o será de novo se regressar, pelas mãos de alguém, a um espaço onde tenha poder. A verdade abandonada é a verdade sem poder, contudo é através da reflexão sobre o abandono da verdade que ela regressa a um espaço, em nós próprios, onde a sua potência se religa à sua energia. Ou seja, a verdade tem sempre poder, porque pensar sobre ela é dar-lhe poder. A arca-frigorífica funciona se eu pensar nela. Para mim a modalidade mais forte desta imagem é que a mera palavra – VERITAS – ressuscita até o objeto mais morto, a verdade numa coisa, a verdade inscrita numa coisa, a verdade legível numa coisa, traz-nos essa coisa como um exército de vivos-mortos que se apodera do nosso pensamento, somente porque ele depende, historicamente, de observações sobre a própria verdade. A verdade é menos, assim, o real em si, e mais o mecanismo do real se desrealizar. Desrealizar o real é o trabalho da verdade.

Arca frigorífica